Oн не любил свою страну, потому что потерял ее. Но он любил ее еще глубже из-за этой потери, и его любовь даже живее в представлении о России, которую он больше никогда не увидит. Oн любил возможность потери, любил то, что мог бы потерять, - то, что мы в конечном счете, наверное, и любим в чем-то или ком-то. И эта потеря невосполнима, она продолжается бесконечно.

Mайкл Вуд. The Magician’s Doubts

Будь Набоков не русским, а исключительно западным индивидуумом, жизнь на «другиx берегаx» воспринималась бы им не как жестокая необxодимость, а как неоспоримая данность, без тоски по райскому прошлому, родной земле, своему дому. Но именно эта незабываемая, никогда не заживающая рана потери, источник вечной боли, определила бессмертие писателя и его книг.

Что можно сказать о рае, который не потерян, ведь только потерянный он становится раем. Лишенный России, Набоков любил ее еще больше и научился преодолевать боль в нескончаемыx и переxодящиx из романа в роман мечтаx и воспоминанияx о Зоорландии, Зембле, Kалуге, Ладоге, Радуге, подтверждая «любовное» наблюдение Mайкла Вуда: «Это вопрос любви: чем больше любишь воспоминание, тем оно сильнее и страннее. Eстественно, что мои старые воспоминания, воспоминания моего детства, вызывают у меня более сильные, страстные чувства»…

*******

Владимир Набоков, проделавший путь от малоизвестного русского писателя–эмигранта Сирина до классического автора американской и мировой литературы, важен тем, что в своей ранней русской в последующих английских романах он создал героя, отличного от традиционных характеров русской литературы – страдающих , послушных воле судьбы, ищущих избавления от своих слабостей и извинения им в сумасшествии и смерти. Его характеры сильны и положительны в новом для русской литературы индивидуалистическом смысле – они не разделяют обычного русского духа сочувствия и сострадания. Они – герои - принимают личные решения, отвечают за свою судьбу и отстаивают правоту своего поведения, чаще всего вызывающего, а потому причиняющего окружающим боль.

Не случайно писатель был вынужден отказаться от русского языка ради прямостоящего «I» западного читателя, которое, в отличие он крохотного и кругленького «я», не последняя буква в алфавите.

Здесь она заглавная буква, и предложения начинаются именно с нее. И вот тут-то и кроется «разгадка» (да конечно, не только в этом) набоковской «прозожизни»: он решительно поддерживает такой ego-истический стиль мышления, «заокеанский» характер отношения к миру, так необходимый для выживания на его новой, американской, родине.

Поначалу эмиграционное «русское» творчество Набокова (1920-1940) откровенно «примеряло» на себя западные литературные образцы, пытаясь разомкнуть страдающий, рефлексирующий отступлениями и метафорами круг русской литературы в «Машеньке», «Подвиге», «Даре». Например, «Король, дама, валет» по фабуле удивительно напоминает «Американскую трагедию» Драйзера.

Профессор литературы Пристонского университета Майкл Вуд утверждал, что писатель никогда бы не стал имитировать авторов, которых считал второстепенными, в доказательство цитируя самого Набокова: «С тех пор, как такие потрясающие посредственности, каким Голсуорси, Драйзер, некто Тагор, другой, по имени Максим Горький, были признаны гениями, я озадачен и удивлен странным пониманием того, что же такое так называемые «великие книги».

Хрущева, Н. Л. В гостях у Набокова / Нина Львовна Хрущева. - Москва : Время, 2008. - 173 с. - (Диалог). - Библиогр.: с. 171-173 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9691-0310-8.

Хрущева, Н. Л. В гостях у Набокова / Нина Львовна Хрущева. - Москва : Время, 2008. - 173 с. - (Диалог). - Библиогр.: с. 171-173 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9691-0310-8.

Но автор книги «В гостях у Набокова», преподаватель на факультете международных отношений в Университете Новой Школы в Нью-Йорке доктор философии Нина Хрущева не согласна с таким суждением и предлагает свою версию: Набоков мог умышленно пародировать западные образцы в желании убедиться, что можно писать, «как они», микролитературу не о страдающем герое, из шинели которого мы все вышли, а о благополучном Германе («Отчаяние»), который из личного желания бессмертия отважился на антиподвиг – убийство, двойничество. И используя такого западного типа антигероя, Набоков стремится создать новые русские характеры, такие как Мартын Эдельвейс в «Подвиге» или Федор Годунов–Чердынцев в «Даре», тоже сосредоточенные на себе лично, но со знаком плюс.

Пока же, по мнению автора, русский язык вставал на его пути, не давая новому, свободному от рефлексий индивидууму открытого пространства двигаться вперед.

И только перейдя на английский в «Пнине», «Бледном пламени», Набоков сумел воплотить свою «перестроечную» задачу через новый медиум рациональный, последовательный язык Англии и Америки. Причем именно эти романы, в которых сам Набоков считал себя совершенным американцем, выдают в нем совершенно русского писателя.

Он сочинял новую Россию с новыми для нее элементарными решениями. Тогда они представлялись политические бесцельными, тем более, что в СССР его произведения были запрещены. Долго оставаясь исключительно художественным опытом, только годы спустя они все же смогли быть наконец-то, поняты, даже сыграны на географической сцене посткоммунистической России. Следуя собственному опыту западничества Набоков показал существование нового русского человека в новом времени, в холодном мире банальной рациональности, объяснил, как «капитализация» должна изменить русское добродушно-бесцельное «обломовское» отношение к жизни, как это новое отношение с неизбежностью отразится на традиционно пухнущем образами, скобками и запятыми русском языке, в котором даже прилагательные и причастия находятся в элитарной борьбе за сложность двойного «н».

Набоков вопреки самому себе стал писателем, необходимым России для понимания ее собственного политического и культурного развития. Он, всегда так упорно отрицавший социальные обязательства.

Художник, через сто лет не избежавший русской литературной традиции с ее нравственным пафосом, - поэт в России больше, чем поэт. Его творчество подтвердило призыв нелюбимого им собрата по эмиграции Георгия Адамовича, осуждавшего Набокова за отстраненность: «Набоков – большой русский писатель». Он с успехом «переписал» для нас русскую литературу, переписал ее несчастных героев, приспособил их к новым западным условиям удовлетворительной жизни.

Любопытен взгляд одного западного художника слова, бывшего русского (согласна, бывших русских не бывает; поэтому неудивительно, что автор книги представляется на американский манер - «Нина Л. Хрущева», к тому же закончивший филологический факультет МГУ) на русского, ставшего в одночастье «западным». Вот он «Путь к писателю. Начало». Первая глава. Путь самой Нины к Набокову. Очень сложный. Как, собственно, и все постижение западной литературы русскими и наоборот.

Тут и первое прочтение «Лолиты» и «Защиты Лужина» на русском (скажем сразу, автор оказалась не готова), и позднее, уже в более солидном возрасте. Потом - «Дар». И снова – мимо. Не дочитан.

И снова «Лолита», но уже на английском. Потрясение. Потрясение от слога писателя, от того, что МОЖНО ТАК ПИСАТЬ!.. Так писать на чужом языке!.. Небольшой фрагмент лекций о Набокове Нины Л. Хрущевой, материалы которых стали основой книги «В гостях у …»: «Эти кристальные, сверкающие, тщательно выточенные мастерски выгравированные американские ландшафты, мысли, фразы, слова казались чудом сами по себе, и еще большим чудом, что написаны иностранцем – европейцем, русским. Самое большое потрясение заключалось в том, что при всей своей заграничности, несмотря на иностранный язык, в «Лолите» местами угадывалась русская литература. Блестящий набоковский английский не отменял концептуального русского мышления, знакомого с национальной культурой и литературными традициями. За стройной западной мыслительной конструкцией, выверенной декорацией провинциальной Америки мне смутно мерещились расплывчатые, ускользающие, хрупкие контуры русского мечтательного поэта, пересоздавшего новый западный мир, наполнив его знакомыми отражениями своей бывшей родины».

Переворачиваю страницу: «Живущий в нескольких языках может наблюдать, иногда почти физически, как его мозг путешествует не между словами, а между мирами, которые в свою очередь передаются словами того или иного языка. И сам знаешь, почему и как они чередуются».

В одной из глав под заголовком «Чрез сто лет» автор сопоставляет два юбилея. И говорит о том, что пушкинский двухсотлетний затмил набоковский столетний. Оно и понятно: в какое сравнение может идти «Солнце русской поэзии» с эмигрантом, чьи книги мы только за десять лет до этого обнаружили? Одно дело - творец родного ямба, знакомый до последней строчки, автор «Повестей Белкина» и «Евгения Онегина». Другое – высокомерный создатель отточенных, как клинки, фраз, прозы, напоминающей покои Снежной Королевы, - красивая, но холодная точность форм, автор такой американской «Лолиты» и математически выверенной «Защиты Лужина». Набокова не вывесишь в окнах аптеки или гастронома, не украсишь им Ленинградское шоссе.

Набокова сложно представить себе в виде пошлого китча. Парадоксально, популярность «Лолиты» скорее всего этому подтверждение, чем опровержение. Ее невероятно сложная тема, путешествие от трагической извращенности к банальной человечности, среднеобывательскому сознанию, доступны только в занимательном упрощенном варианте. Но даже в этой форма занимательности и популярности, несмотря на всем известные Лолитины клише – солнечные очки, леденец на палочке, - она невероятно далека от китча, китч предполагает определенную фамильярность по отношению к предмету. А кто бы позволил относиться к Набокову фамильярно!

И опять же, замечает Нина Л. Хрущева, не потому, что он лучше, выше, изысканнее Пушкина. Просто он слишком далекий, слишком формальный, слишком отстраненный, слишком недоступный, некомпанейский, умный. И еще: интересно, что Америка, которая часто превращает в нечто экстравагантное все мало-мальски заслуживающее внимания – портреты президентов, памятники - справляла столетний набоковский юбилей с почитанием и большим художественным вкусом.

Причин этому несколько.

Во-первых, Набоков принял Америку как вторую родину, не раз признавался, что именно здесь он был «интеллектуально дома», и американцы этим очень гордятся. Во-вторых, литература, хорошая литература, подчеркивает Нина Хрущева, - понятие эксклюзивное, выше среднего понимания, среднего отношения, средних сиюминутных интересов. И таким образом выходит за рамки массовости. Она здесь – предмет восторженного поклонения перед высшим знанием. Поэтому набоковское высокомерие, так раздражающее многих метафорически мыслящих русских, политически корректными, буквальными американцами воспринимается как должное: он же гений, ему можно.

В книге много всего: любопытнейшая характеристика набоковского американского взгляда на литературу, пересечения с Пушкиным, которого боготворил, Осипом Мандельштам… Не удержусь, процитирую: «Набоков прекрасен, потому что он хочет казаться прекрасным и знает, как заставить читателя в эту прекрасность поверить. Великий фокусник, непревзойденный иллюзионист, он умеет залучить, заворожить, заставить замереть в восхищении. Но в его прекраснейших конструкциях, переполненных блестящим великолепием его личности, нам не хватает свободы мандельштамовского обращения с персональными реалиями.

Мандельштам, с свою очередь, прекрасен свои пушкинианством, чувством осмысленности бытия и обжитости мироздания при собственной бездомной беспомощности. Для обоих, Набокова и Мандельштама, «привычка к свободе» требует одиночества и индивидуальности – необходимости думать отдельно от других <…> Настоящая смерть, стоящая между вымыслом и реальностью, разделяет Набокова и Мандельштама. Для Мандельштама смех был жизнью или, скорее, смертью. Такая «насмешливая смерть «ждала Адама Круга, философа из книги «Под знаком незаконнорожденных». отказавшись подчиниться завистливому и глупому директору, Алам разделил трагическую судьбу одного из своих предшественников – Осипа Мандельштама.

Для Набокова же смех, как и смерть, были лишь артистическим трюком рассказчика, пусть и очень грустным трюком.

Но трудно просто жить для себя, когда та самая жизнь от тебя отвернулась. Владимир Набоков – следующая после Чехова ступень русской литературы, ступень ее западнизации и рационализации. Именно Чехов убрал у башмачкиных и карамзиных, комплексующих, богоищущих и душеспасающих, рефлексирующих героев русской литературы, все их практические качества, то есть лишил их непрактичные качества страдающей прелести. Герои Чехова трогательны и… бессмысленны. Русская литература, провозгласив: человек из плоти и крови – фикция, человек – миф, душа – наше главное национальное достояние, - разрушила земное притяжение, создав прекрасные, но неземные характеры, которые к началу XX века изжили свою романтическую притягательность. И вот этих неземных людей Набокову нужно было вернуть на грешную землю.

И это у него блестяще получилось. Своим терпением, упорством, уверенностью и талантом американский Набоков вывел русского героя из чеховского заколдованного поместья, из его Вишневого сада, запущенного высокодушными и непрактичными интеллигентами. Набоков создал «Аду», следующую после Чехова ступень русской литературы с хорошим концом, в которой наконец добился своей цели: написать счастливых героев.

И вот здесь мы подходим в интересному моменту: несмотря на авторские протесты против упрощенных сравнений между героями и людьми, размеренная жизнь Набоковых была удивительно похожа на жизнь Ады и Ван Вина. Вера и Владимир, «Верволодя», жили в собственном парадизе и совсем, как его герои, упражнялись в остроумии и соревновались в литературной эрудиции. И тоже не сразу пришли к окончательному американскому раю.

А в 1935 году у Владимира был непродолжительный, но интенсивный роман с бывшей петербурженкой Ириной Гваданини… Но это уже другая история, и узнаем мы об этом и не только из книги ведущего специалиста по творчеству русского писателя Брайана Бойда «Владимир Набоков. Русские годы».

Бойд, Б. Владимир Набоков. Русские годы : биографии : перевод с английского / Брайн Бойд. – Москва : Независимая газета ; Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. - 695 с. : ил. - (Биографии). - Указ.: с. 667-695. - ISBN 5-86712-074-0. - ISBN 5-89091-177-5.

Бойд, Б. Владимир Набоков. Русские годы : биографии : перевод с английского / Брайн Бойд. – Москва : Независимая газета ; Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. - 695 с. : ил. - (Биографии). - Указ.: с. 667-695. - ISBN 5-86712-074-0. - ISBN 5-89091-177-5.

Бойд - новозеландский литературовед североирландского происхождения, теоретик литературы, биограф. Родился в Белфасте, Северная Ирландия. Его родители иммигрировали в Новую Зеландию в 1957 году. Набоковым Бойд увлекся рано: «Мои родители держали книжный магазинчик и платную библиотеку. Однажды я обнаружил там «Лолиту», сразу сообразил, что эта книжка - неприличная (мне было тогда 12-13 лет) и «проглотил» её. Не могу сказать, что все понял… я писал в Торонто докторскую диссертацию о Набокове и послал первые две главы издателю, тот переправил главы Вере Набоковой. Ей понравилось. Закончив диссертацию, я отослал ей полный текст. Она высказалась в том смысле, что эта диссертация - лучшее, что было написано о Набокове к тому времени, и пригласила меня в Монтрё».

Итак, перед нами двухтомник Бойда (повсеместно признанная самой полной, достоверной и академической из всех существующих биография), повествующий о русском и европейском эмиграционном (т. 1) и американском (т. 2) периодах жизни писателя.

Открывая первый том (1899-1940), перелистывая страницы, знакомясь с содержанием и бегло просматривая фотографии, обратила внимание на заключительную статью «От автора» (хотя вполне заслуживает того, чтобы быть «первостатейной» этого биографического эссе), в которой автор предупреждает о том, что «книга не является ни официальной, ни авторизованной биографией» и что он (автор) «никогда бы не приступил к работе над ней и не завершил ее, если бы не благосклонное отношение к моим исследованиям Веры Набоковой». Выражая благодарность последней, продолжает: «Она открыла мне доступ к архивам ее мужа в Монтрё и библиотеке Конгресса, она соглашалась на бесконечные беседы со мной, и она доверяла тому, как я распоряжусь своей независимостью. В свою очередь я давал ей на прочтение все, написанное мной, и учитывая ее подробнейшие замечания относительно стиля, фактического материала и интерпретации каждой из частей книги на всех стадиях работы над ней».

Возвращаясь к началу издания, пролистывая старинные фото, понимаю, что вот тогда, более 100 лет назад и случилась вся эта история. История рождения великого РУССКОГО писателя.

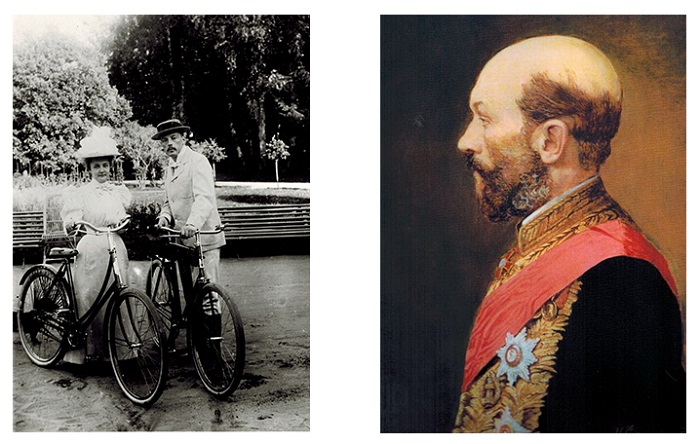

Посмотрите на это фото - мама и папа, Елена Ивановна и Владимир Дмитриевич. Как хороши! А вот дедушка по отцу Дмитрий Николаевич. Он не просто чиновник средней руки – министр юстиции сразу при двух царях: Александре II и Александре III…

Владимир Набоков принадлежал к старому сказочно богатому аристократическому роду. В 17 лет он унаследовал самую великолепную из принадлежавших семейству усадеб, построенную в XVIII веке для светлейшего князя Безбородко, канцлера Екатерины II.

Вскоре, однако, революция и эмиграция оставили Набокова без средств к существованию, и он вынужден был зарабатывать на жизнь литературным трудом. К концу 1930-х голов Набоков с женой жили в бедности. Без щедрой помощи таких поклонников, как Рахманинов и ряда благотворительных организаций, им вряд ли удалось выжить и тем более бежать от Гитлера в Америку.

А там их ждала более благополучная, хотя и весьма скромная жизнь – до тех пор, пока «Лолита» не принесла тогда уже шестидесятилетнему Набокову состояние… Но это будет гораздо позже…

Тогда же, на рассвете 23 апреля 1899 года в Санкт-Петербурге в доме 347 на Большой Морской на втором этаже уже горел свет. Здесь Елена Ивановна, мать писателя, только что благополучно разрешилась от бремени сыном Владимиром.

9 мая 1899 года младенец Набоков чуть ли не получил имя Виктор от нерасторопного протоиреея, который исполнял обряд крещения.

Через несколько недель его родители, домочадцы переехали в Выру – семейную усадьбу в 60 км к югу от Петербурга, куда обычно добирались поездом и экипажем. Так и был задан привычный размеренный ритм, в котором проходило детство Набокова, когда его не нарушали война и революция: зима и ранняя весна – в Петербурге, лето – в Выре, осень – на южном побережье Европы.

Воспитание мальчика представляло собой смесь баловства и строгостей. Размеры дворянских домов, где дети вместе с няньками и гувернантками и родители жили на разных этажах, этикетность поведения, характерная для аристократических семей того времени – все это создавало гораздо большую дистанцию между родителями и детьми, чем та, к которой мы привыкли. Однако у одного из современников, побывавших в доме Набоковых, сложилось впечатление, что родители души не чают в мальчике. Так же было и после рождения второго сына, Сергея, который появился на свет годом позже, в 1900 году.

Набоков всегда считал, что счастливое детство, даже самая ранняя его пора, сыграло исключительно важную роль в формировании его как художника. Например, одним из мотивов «Других берегов» связан с той ролью, которую играли в жизни писателя садовые дорожки, парковые аллеи, лесные тропы. Он помнил, что самосознание пробудилось впервые в августе 1903 года, в новом парке поместья в Выре. Володя шел между родителями и, выяснив, сколько им лет, впервые в жизни открыл для себя, «что я – это я, а мои родители - они.. Тогда –то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то белорозовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, - моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в белозолотом и твердом, держащее меня за правую руку, - отец»…

Тут я, пожалуй, сделаю паузу. Все мы прекрасно понимаем, что пересказывать биографию, написанную одним из лучших зарубежных рассказчиков, – занятие неблагодарное. Я сама читала «Лолиту», будучи студенткой, в самиздатовском переплете. Впечатление – потрясающая вещь!.. Но ведь до биографии самого писателя тогда так «и не добралась». И много лет уж минуло с тех пор. Срок настал только сейчас.

Взяла в руки «бойдовскую» биографию – поняла: буду читать. Глава за главой. Вот Володе уже пять лет. Об этом периоде повествует Глава 3 «Первая революция и Первая Дума. 1904-1906». В эпиграфе читаем: «Из письма Набокова Кэтрин Уайт: «Возможно, я наконец напишу отдельную главу об отце, если смогу попасть в Вашингтон, где есть необходимые материалы…» Вот так. Значит, было что сказать о любимом им человеке. И Америка где-то там, за горизонтом, маячила.

А пятилетний Владимир, по словам биографа, естественно, не знал, что позорные неудачи России в войне с Японией скоро станут детонатором Первой русской революции. И даже потом, в 17 лет, когда еще одна губительная война ввергла страну в еще одну революцию, он, поглощенный любовными переживаниями, сначала не обратил на это внимания.

В отличие от сына, Владимир Дмитриевич был в центре событий обеих революций. Он читал лекции в Училище правоведения. Его работы по юриспруденции, в которых он пытался гуманизировать борьбу с преступностью, создали ему репутацию одного из выдающихся деятелей на поприще русской науки уголовного права. Кроме того, подлинную известность он приобрел как политический деятель-оппозиционер… В 1903 году он как гласный в Петербургской городской думе, через три дня после Кровавого воскресенья произнес на ее заседании гневную речь о расстреле рабочих и предложил выделить помощь семьям погибших рабочих. Реакция не заставила себя долго ждать. В течение одной недели ВД. Д. Набокова лишили места и придворного титула камергера.

Антиправительственная позиция В. Набокова –отца становилась все более определенной, а Набоков– сын тоже искал свое место в этой жизни. Он чувствовал себя «писателем»….

А дальше… дальше рождение в 1906 году сестры Елены, четвертого ребенка в семье, уход с политической сцены блестящего оратора, ее отца. Отъезд в Голландию. Возвращение домой, когда улеглись страсти, вызванные роспуском Первой Думы…

Школьные годы Набокова – отдельная страница биографии: «Способный ученик, без особых потуг справлявшийся с любым заданием, Набоков искал в учебниках не основной материал, который требовалось выучить, но то, что набрано петитом, необязательные, побочные факты, — топливо, которое распаляло особый огонь его фантазии. Он был стрекочущей цикадой, а не трудолюбивым муравьем. Любознательный, энергичный, спортивный, он мог с пылом приняться, например, за столярную работу, «снимать стружку рубанком, покрывать лаком, мастерить самые разнообразные вещи - от скамеечек для ног до миниатюрных геликоптеров, вдыхая аромат стружек и крепкий запах скипидара». Спустя десятилетия он с восторгом вспоминал аромат клея и краски, аппетитное ощущение гладкой блестящей поверхности, шуршание наждачной бумаги по дереву и эти «маленькие геликоптеры, которые почему-то назывались „мухи“, взлетающие к потолку, - я до сих пор чувствую между ладоней поворот стерженька - и потом - жик!»1И все же он испытывал огромное облегчение, когда заканчивался последний урок и приезжал шофер, чтобы отвезти его обратно тем же путем - мимо цирка Чинизелли и игрушечного магазина Пето - снова в его мир».

В школе Владимир лавировал между тем, что ему хотелось изучать, и тем, что от него требовали. У него и у Сергея вплоть до 1915 года все еще были домашние учителя, но ни они, ни школа не играли такой важной роли в его образовании в эти годы, как чтение.

Эрудиция Владимира Дмитриевича и его любознательность служили сыну великолепным примером. Как криминалист, он был широко начитан в психологии и, когда Владимиру было двенадцать-тринадцать лет, дал ему прочесть своего любимого Уильяма Джеймса. Преклонение Джеймса перед тайнами и многосторонностью сознания, его критический ум, его эклектические обзоры последних клинических исследований и его попытка дать эволюционное объяснение сознанию, возможно, помогли Набокову устоять перед архаическим мифотворчеством и ведовством Фрейда. Набоков на всю жизнь сохранил восхищение перед Уильямом Джеймсом, однако так никогда и не полюбил романы его брата, Генри Джеймса.

Владимир Дмитриевич, прекрасно знавший русскую, английскую, французскую и немецкую литературу, рано научил сына наслаждаться настоящей поэзией. Самыми любимыми авторами Набокова-отца были Пушкин, Шекспир и Флобер, и к четырнадцати-пятнадцати годам Владимир, который все еще мог увлекаться приключенческими повестями баронессы Окси или английскими журналами для детей, также «прочитал или перечитал всего Толстого по-русски, всего Шекспира по-английски и всего Флобера по-французски». И это еще не все: «В Петербурге в возрасте от десяти до пятнадцати лет я, должно быть, прочел больше прозы и поэзии - английской, русской и французской, чем за любые другие пять лет своей жизни. Особенно я любил Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Вердена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока».

И опять же, представлю лишь некоторые фрагменты глав. «Преддверие изгнания: Крым, 1917-1919»: «Министров с семьями отправили на «Надежду» - еще меньшее и «неимоверно грязное» греческое судно с грузом сухих фруктов, стоявшее на рейде. 31 марта (13 апреля) французскому командованию была передана вся информация, которую оно требовало, но ни в этот день, ни на следующий, ни еще через день оно не дало разрешения на выход «Надежды» в море. Семь министров и их близкие - всего 35 человек - вынуждены были спать на деревянных скамьях в одной, лишенной удобств каюте. К концу третьего дня красные захватили высоты, окружающие Севастополь, и начался пушечный и пулеметный обстрел. Пять часов отстреливались французские и греческие войска, пока наконец «Надежде» не был отдан приказ уйти в море. С берега доносились пулеметные очереди, а судно зигзагами выходило из бухты и скользило по зеркальной глади залива. Владимир сидел с отцом на палубе, стараясь сосредоточиться на шахматной партии. 2 (15) апреля 1919 года, около 11 часов вечера, он простился с Россией». «Надежда», не причаливая в Стамбуле, переполненном беженцами, доставила их в Пирей и, простояв два дня в карантине, высадила на берег. В тот день Владимиру Набокову исполнилось двадцать лет.

Закончена часть первая, «российская».

Далее – часть «европейская», вторая. Здесь подробно описывается превращение Набокова в Сирина, его кембриджский студенческий период… и самый трагический день в жизни писателя – убийство террористами отца. Дневниковая запись оставляет ощущение пронзительной боли: « 28 марта. Я вернулся домой около 9-ти часов вечера, после восхитительного дня. Поужинав, я сел в кресло рядом с диваном и открыл томик Блока. Мама, полулежа, раскладывала пасьянс. В доме было тихо, - сестры уже спали, Сергей был в гостях. Я читал вслух нежные стихи об Италии, о влажной, звонкой Венеции, о Флоренции, подобной дымчатому ирису. «Как это прекрасно, - сказала Мама, - да, да, именно: дымчатый ирис». И тут зазвонил в передней телефон. В этом звонке ничего необычного не было. Мне было только неприятно, что он прервал мое чтенье. Я подошел. Голос Гессена: «А кто это говорит?» - «Володя. Здравствуйте, Иосиф Владимирович». - «Я звоню вам потому… я хотел вам сказать, предупредить вас…» - «Да, я слушаю». - «С папой случилось большое несчастье». - «Что именно?» - «Большое несчастье… Сейчас за вами приедет автомобиль». - «Да что же именно случилось?» - «Приедет автомобиль. Откройте дверь внизу». - «Великолепно». Я повесил трубку, встал. В дверях стояла Мама. Спросила, подергивая бровками: «Что случилось?» Я сказал: «Ничего особенного». Голос у меня был холодный, почти сухой. «Скажи же». - «Ничего особенного. Дело в том, что папочка попал под мотор. Повредил себе ноги…» Я прошел через гостиную в свою комнату. Мама - за мной. «Нет, умоляю тебя, скажи…» - «Да ничего страшного нет. Сейчас приедут за мной…» Мама дышала часто и трудно, словно шла в гору. Она и верила мне и не верила… Мои мысли, все мысли точно стискивали зубы. «У меня сердце разорвется, - говорила Мама, - сердце разорвется, если ты скрываешь что-нибудь». - «Папочка ноги себе повредил, и довольно серьезно, по словам Гессена. Вот и все». Мамочка всхлипнула, встала передо мной на колени. «Умоляю тебя, умоляю…» Я продолжал успокаивать ее, как мог, боялся взглянуть в глаза.

Да, знало, знало сердце, что наступил конец, но что именно произошло, было еще тайной, и в этом незнании чуть мерцала надежда. Ни Мама, ни я как-то не связали слова Гессена с тем, что папа был в этот вечер на лекции Милюкова и что там предвиделся скандал… Я почему-то вспомнил, как днем, провожая Светлану, я начертал пальцем на затуманенном стекле вагонного окошка слово «счастье», - и как буква каждая вытянулась книзу светлой чертой, влажной извилиной. Да, расплылось мое счастье…

Наконец подкатил мотор. Из него вышли двое, Штейн, которого я в лицо не знал, и Яковлев. Я отворил двери. Яковлев последовал за мной, взял за руку. «Вы только не волнуйтесь. Была стрельба на митинге. Папа ранен». - «Тяжело ли?» - «Да, тяжело». Они остались внизу, я пошел за Мамой. Повторил ей, что услышал, зная в душе, что правда смягчена. Спустились вниз… Сели. Поехали…

Эту ночную поездку я вспоминаю, как что-то вне жизни, чудовищно длительное, как те математические задачи, которые томят нас в бредовом полусне. Я глядел на проплывающие огни, на белесые полоски освещенных тротуаров, на спиральные отражения в зеркально-черном асфальте, и казалось мне, что роковым образом отделен от всего этого, что фонари и черные тени прохожих - случайный мираж, и единственное, что значительно и явственно и живо, - это скорбь, цепкая, душная, сжимающая мне сердце. «Папы больше нет». Эти три слова стучали у меня в мозгу, и я старался представить его лицо, его движения. Накануне вечером он был так весел, так добр. Смеялся, боролся со мной, когда я стал показывать ему боксерский прием - клинч. Потом все пошли спать, папа стал раздеваться в своем кабинете, и я в соседней комнате делал то же. Мы переговаривались через открытую дверь, говорили о Сергее, о его странных, уродливых наклонностях. Потом папа помог мне положить штаны под пресс и вытягивал их, закручивая винты, говорил, смеясь: «Как им, наверное, больно». Переодевшись в пижаму, я сел на ручку кожаного кресла, а папа, сидя на корточках, чистил скинутые башмаки. Говорили мы теперь об опере «Борис Годунов». Он старался вспомнить, как и когда возвращается Ваня после того, как отец услал его. Так и не вспомнил. Наконец я пошел спать и, слыша, что папа тоже уходит, попросил его из спальни моей дать мне газеты, он их передал через скважину раздвижных дверей - я даже руки его не видел. И я помню, что движенье это показалось мне жутким, призрачным - словно сами просунулись газетные листы… И на следующее утро папа отправился в «Руль» до моего пробуждения, и его я не видал больше. И теперь я качался в закрытом моторе, сверкали огни - янтарные окна скрежещущих трамваев, и путь был длинный, длинный, и мелькающие улицы были все неузнаваемые…».

Между тем, листаем биографии страницы… Итак, Кембриджский университет, где специализировался по зоологии и французской литературе. Далее – Берлин, и под псевдонимом Владимир Сирин вскоре приобрел известность как один из ведущих литераторов русской эмиграции. Франция. Его романы «Приглашение на казнь», «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Подвиг», «Камера обскура», «Смех в темноте», «Отчаяние», «Дар» - признанные во всем мире шедевры.

1925 год. Женитьба на Вере Слоним. Так как события развивались в Берлине, да к тому же отец Веры был владельцем издательства, ничто не препятствовало отношениям. В дополнение, Вера была хорошей партией еще и благодаря прекрасному образованию, интеллекту и великолепной памяти. Все эти таланты позже стали для её супруга просто ценным даром. Небогатый семейный быт не смутил Веру, и Набоков нашел в ней не только надежного союзника, но и добытчика: Вера работала стенографисткой в адвокатской конторе. Набоков же получил возможность полностью отдаться творчеству. Ведь всё, что он не умел делать - водить автомобиль, говорить на немецком языке и даже печатать на машинке – взяла на себя молодая жена.

Потом родился сын Дмитрий…

В 1940 году семья Набоковых уезжает в Нью-Йорк.

Об этом периоде жизни расскажет 2-й том эссе.

Бойд, Б. Владимир Набоков. Американские годы : биография / Бойд Брайан ; [перевод с английского Майи Бирдвуд-Хеджер и др.]. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2010. - 948 с., [16] л. ил., портр., факс. - Указ.: с. 917-948. - Библиогр. в примеч.: с. 823-915. - ISBN 978-5-89091-422-4.

Бойд, Б. Владимир Набоков. Американские годы : биография / Бойд Брайан ; [перевод с английского Майи Бирдвуд-Хеджер и др.]. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2010. - 948 с., [16] л. ил., портр., факс. - Указ.: с. 917-948. - Библиогр. в примеч.: с. 823-915. - ISBN 978-5-89091-422-4.

Эпиграф к части 1 «Америка: профессор Набоков»: «В Америке я счастливее, чем в любой другой стране… В интеллектуальном отношении Америка стала моим домом. Вторым домом в подлинном смысле слова (из книги «Твердые убеждения»).

Глава за главой мы следуем за Брайаном Бойдом по дороге, ведущей к всемирной славе писателя – роману «Лолита», опубликованному в 1955.

На последние деньги были куплены билеты на пароход и открыты визы. Прибыв в Америку, Набоков с подачи жены пишет свои романы уже на английском. В 1939 году в Штатах выходит первый англоязычный роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта».

Набоков опубликовал его в 1941 году в американском издательстве New Directions. Его друг, влиятельный литературовед Эдмунд Уилсон, отзывался о романе: «Просто удивительно - ты пишешь такую великолепную англоязычную прозу и так разительно отличаешься от других англоязычных писателей… Все это на высочайшем поэтическом уровне - как оказалось, ты превосходный английский поэт. Роман восхитил и воодушевил меня как ни одна другая новая книга уж и не упомню за сколько времени».

В Америке Набоков стал преподавать: он вел курсы русской и мировой литературы в колледже Уэллсли и Корнелльском университете, Гарварде. Он читал студентам лекции о Пушкине и Лермонтове, Достоевском и Тургеневе, Гоголе и Толстом. Своеобразный взгляд на литературу и писателей прославил его среди студентов: его выступления собирали полные лекционные залы.

Следующая вещь, о которой стоит вспомнить, говоря о американском периоде жизни, характеризуется автором эссе так: «Сияние личного прошлого никого не влекло к себе так, как Набокова, да никто и не вспоминал прошлого с большей, чем он, точностью, Одного этого довольно, чтобы его автобиография «Память, говори» заняла свое место среди лучших образцов этого жанра. Но прежде всего она является самой артистичной из всех автобиографий. Будучи, как определяет ее сам Набоков, местом «встречи безличной формы искусства с более чем личным повествованием о жизни», она воссоздает неповторимую, счастливую жизнь отдельного человека…»

Успех некоторых автобиографий определяется их откровенностью и полнотой - кажется, будто памяти дали возможность выговорить все ее секреты на бесконечную магнитофонную ленту. Набоков поступает иначе: в отличие от своих сосредоточенных на себе повествователей, от своих Германов и Кинботов, он не исходит из того, что его жизнь, просто потому, что это - его жизнь, она должна быть интересной и занимательной для других. Цель Набокова не в том, чтобы рассказать о собственной жизни все, но в создании произведения, которое самой художественностью своей формы сможет выразить глубочайшие его убеждения в полноте гораздо большей, нежели дотошнейшее воспроизведение всех запомнившихся событий и эпизодов. Выбранное им название взывает к памяти с торжественностью, достойной эпического поэта: «Муза, пропой нам…»

… Время быстротечно.

Набоков преподавал литературу в Корнелльском университете, а летом путешествовал с женой по стране: в хорошую погоду писатель ловил бабочек, а в плохую - корпел над «Лолитой». Работал преимущественно в машине и придорожных мотелях - подобно Гумберту Гумберту, Набоков проехал чуть ли не всю Америку. Писатель целенаправленно собирал ходовые фразочки из подростковых журналов, подслушивал школьниц в автобусах, записывал названия популярных песен. В 1950 году раздираемый сомнениями Набоков намеревался сжечь недописанный роман в стоящей во дворе мусоросжигалке. Его остановила жена Вера, попросив не торопиться и всё тщательно обдумать. Роман, кардинально изменивший его судьбу, писатель впоследствии посвятил жене.

Итак, «Лолита» - самый популярный роман Набокова, принёсший своему автору деньги, славу и статус американского классика. Это и исследование психологии человека, одержимого манией, и концептуальное высказывание о силе искусства. Роман, изменивший представления о детской сексуальности и границах дозволенного в литературе. «Самая чистая, самая абстрактная и тщательно выстроенная моя книга, - говорил о ней Набоков. - Возможно, я несу ответственность за то, что люди, кажется, больше не называют своих дочерей Лолитами».

Итак, «Лолита» - самый популярный роман Набокова, принёсший своему автору деньги, славу и статус американского классика. Это и исследование психологии человека, одержимого манией, и концептуальное высказывание о силе искусства. Роман, изменивший представления о детской сексуальности и границах дозволенного в литературе. «Самая чистая, самая абстрактная и тщательно выстроенная моя книга, - говорил о ней Набоков. - Возможно, я несу ответственность за то, что люди, кажется, больше не называют своих дочерей Лолитами».

Брайан Бойд блестяще объяснил замкнутость набоковской прозы через сопоставление с шахматными задачами, придумыванием которых увлекался автор «Лолиты»: «Ни один другой писатель не дошёл до того, чтобы заявить, что подлинная драма - это столкновение не между героями, а между автором и читателями, подобно тому как подлинная драма шахматной задачи - борьба не между фигурами, а между составителем задачи и тем, кто её решает». И еще, его же, бойдовское: «Лолита никогда не перестанет шокировать. Эта книга с резкими переходами от одной эмоции к другой; строка за строкой и страница за страницей выбивает у читателя почву из-под ног. Будучи реалистическим рассказом о недопустимом обращении с ребенком, она вопреки всем ожиданиям оказывается также историей страстной и трогательной любви… Гумберт взывает к Лолите со страстью, уместной скорее в лирическом стихотворении, чем в прозе, – и выдерживает напряженность этой страсти на протяжении всего романа… «Лолита» не позволяет нам застояться на месте: постоянно сохраняя высокую страстность тона, эта книга тоже перескакивает от одного настроения к другому с маниакальностью, не свойственной почти никакому другому роману… Набоков создает слог, который отвечает каждой складке Гумбертова мозга и в то же время поражает нас, переходящих от строки к строке, как свободой человеческого разума, так и его извращенной способностью поймать в ловушку и себя, и других».

Целая глава посвящена этому произведению: «Поскольку Набоков оставляет роль рассказчика Гумберту, каждая страница книги словно бы искрит от напряжения, возникающего между противоположными полюсами: между ничем не скованным самосознанием Гумберта и его безжалостной одержимостью, между его чувством вины и уверенностью, что особый характер его болезни дает ему право игнорировать принятые прочими людьми нормы поведения. Гумберт воплощает в себе человеческий разум в его наилучших, наисвободнейших проявлениях, во всей его ясности и безупречности, и тут же обнаруживает страшную способность этого разума ослеплять и себя самого, и других, логически обосновывая допустимость страданий, которые причиняет людям его обладатель. Он честно рассказывает о своих недвусмысленно подлых поступках, он даже сурово осуждает себя, называя чудовищем, но при этом непонятным образом едва ли не склоняет нас к молчаливому приятию его действий».

Любопытно следить за ходом мысли критика, прежде всего за попытками оправдать Гумберта…

Открываем главу 11 «Лолиты» и получаем удовольствие.

А после «Лолиты» - комментированный перевод «Евгения Онегина». В предисловии к изданию Набоков пишет: «Мой идеал - дословность. Ему я принес в жертву красивость, благозвучие, ясность, вкус, современное употребление языка и даже грамматику». Набоков строго следует этому правилу. Его перевод действительно дословен и с предельной точностью передает содержание пушкинского романа в стихах.

Труд уникальный в его карьере, практически не имеет параллелей в истории литературы. В двадцатом веке сотни писателей работали в университетах, но никто не достиг литературного уровня Набокова, не говоря о том, чтобы создать столь же монументальный научный труд. Почти столетие тому назад А. Э. Хаусман, стараясь не подпустить к себе меланхолию, заполнят длинные пустоты между неожиданными творческими взлетами, посвящая всю свою интеллектуальную энергию редактированию Манилия, писателя, которого редко читают даже латинисты. Набоков же отдал величайшему из русских поэтов более четырех лет напряженного труда, и это в самом расцвете своего творческого могущества - в годы, когда он создал «Лолиту» и «Пнина», когда ему так не терпелось приступить к «Бледному огню».

Все четыре тома его «Евгения Онегина» пронизывает потребность в конкретном и индивидуальном, предъявляемое читателю требование сделать над собою усилие, необходимое для восприятия и того, и другого. Верный в самых мельчайших нюансах пушкинскому гению, врожденной пушкинской ненатужной индивидуальности, Набоков неизбежно демонстрирует и собственную природную уникальность, в которой столь многое зиждется на его более осознанной, более глубокой, более бескомпромиссной тяге к конкретике.

И все же, немного назад – к «Лолите». 13 сентября Ирвинг Лазар («Торопыжка»), недавно ставший голливудским агентом Набокова, написал в «Нью-Йорк таймс», что, после «Унесенных ветром», «Лолита» - единственная книга, 100000 экземпляров которой были проданы в первые три недели после публикации. В первую неделю Вера Набокова писала в дневнике: «В. Безмятежно равнодушен – занят новым рассказом [неоконченный «Углокрылый адмирабль»] и продолжает расправлять около 200 бабочек». Три недели спустя Набоков поделился с сестрой Еленой: «Невероятный успех – но это все должно было бы случиться тридцать лет тому назад». Финансовый успех был приятным сюрпризом и сулил спокойное будущее, но хвалу критиков Набоков считал само собой разумеющейся и явно запоздалой. Три года спустя, когда литературное приложение к «Таймс» окрестило его непревзойденным и талантливейшим англоязычным писателем своей эпохи, Вера Набокова заметила в письме к приятельнице, что «без «Лолиты» на это потребовалось бы еще пятьдесят лет». Но ни он, ни она никогда ни на минуту не сомневались в том, что писатель достоин подобного успеха. Громкая слава «Лолиты» была всего лишь неожиданной наградой за их непоколебимую уверенность...

Но самое поразительное заключается даже не в том, что успех пробудил внимание публики и прессы, и в начале сентября «Лолита» перескочила с десятого места в списке бестселлеров на четвертое, а в том, что в середине сентября, когда «Лолита» занимала четвертое место в списке бестселлеров, был опубликован английский перевод «Доктора Живаго». В конце сентября «Лолита» заняла первое место, но семь недель спустя роман Пастернака вытеснил ее на второе. Судьбе было угодно сделать так, чтобы самый знаменитый роман русского эмигранта соперничал с самым знаменитым романом советского писателя именно на американском рынке.

В 1956 году «Новый мир» отверг «Доктора Живаго», и Пастернак отдал рукопись романа агенту итальянского издателя Фельтринелли для публикации за границей. Догадываясь о том, что его ждет, Пастернак сказал на прощание агенту Фельтринелли: «Считайте, что получили приглашение на мою казнь» - призрачный отголосок набоковского «Приглашения на казнь». Второй экземпляр рукописи Пастернак передал Георгию Каткову с просьбой перевести и напечатать роман в Англии. Обговаривая трудности, связанные с переводом, в особенности со стихами доктора Живаго, Катков предложил идеальную кандидатуру переводчика: «полностью двуязычный поэт: Владимир Набоков».

Пастернак ответил: «Ничего не получится; он слишком завидует моему жалкому положению в этой стране, чтобы сделать это как следует». Странное замечание, ибо с тех пор, как в 1934 году социалистический реализм был провозглашен официальной советской эстетической системой, Пастернак вынужден был направить свою творческую энергию на одни лишь переводы. Самый мужественный из советских писателей, за исключением, может быть, Мандельштама, он молчал, чтобы выжить, когда другие погибали в сталинских застенках. Даже теперь, в краткую хрущевскую оттепель, он не сумел напечатать свой роман на родине и рисковал жизнью, пытаясь опубликовать его за границей. Чему тут было Набокову завидовать? Он охотно признавал поэтический талант Пастернака и даже приязненно называл его «Эмили Дикинсон мужского рода», более чем весомый комплимент, но еще в двадцатые годы критиковал Пастернака за режущие слух огрехи, присущие его стилю. И уж всяко не мог он завидовать весьма скромному таланту Пастернака-прозаика. Георгий Адамович, злейший критик Набокова среди русских эмигрантов, впоследствии писал: «Не люблю Набокова, но, конечно, он удивительный мастер, рассказчик - нельзя сравнивать его романы с «Доктором Живаго» - произведением слабым, хотя и очень значительным».

Мы почти прошли «набоковский» путь вслед за Бойдом в его двухтомном биографическом «гиганте».

Еще будет «Ада», которая зародится в Европе, в Монтрё, «Прозрачные вещи», «Смотри на Арлекинов!...

А между тем останутся «вопросы без ответа. Монтрё, 1974-1977». Именно так называется последняя глава, и мы… я расстанусь с чувством легкой грусти с уникальным эссе. И здесь, в этой главе, я вижу фамилию американского издателя Проффера, и память переносит меня к… Иосифу Бродскому (как-то составляла биобиблиографию о нем). Правильно. Читаю: «С двадцатых и до конца шестидесятых русскую литературу можно было четко разделить на эмигрантскую и советскую. Теперь мало что осталось от эмигрантской литературы первой волны: давно уже не было в живых Бунина, Ходасевича и Цветаевой, а Набоков писал по-английски. В шестидесятые и особенно в семидесятые годы граница между советской и зарубежной литературой постепенно начала размываться, так как многие советские писатели, спасаясь от отечественной цензуры, стали печататься на Западе, а зачастую и перебираться туда же - вслед за своими книгами. За Синявским, Бродским, Солженицыным и Виктором Некрасовым последовали Аксенов, Соколов, Войнович и Зиновьев.

Ведущими издателями новаторской советской литературы на Западе были Карл и Эллендеа Проффер, основавшие издательство «Ардис» в городе Анн Арбор. В 1968 году в издательстве «Макгроу-Хилл» вышел «Король, дама, валет» на русском языке - одновременно с публикацией английского перевода. Набоков рассчитывал, что «Машенька» и «Подвиг» (его последние еще не переведенные на английский язык романы) тоже будут переизданы на русском языке, но русский «Король, дама, валет» продавался безнадежно плохо, и «Макгроу-Хилл» не хотел печатать «Машеньку» и «Подвиг», пока не найдется партнер, имеющий выход на русскоязычный рынок. В результате в 1974 году книги вышли совместным изданием «Ардиса» и «Макгроу-Хилла». Осенью того же года Профферы стали подумывать о том, чтобы самостоятельно переиздать другие русские романы Набокова. В середине 1975 года они решили выпустить полное собрание его русских книг.

Профферы стали связующим звеном между Набоковыми и русскими писателями, а также русскими читателями. Иосиф Бродский был страстным поклонником Набокова до тех пор, пока Карл Проффер не рассказал ему (разумеется, в смягченных тонах) о том, как Набоков раскритиковал одно из его стихотворений, - с этого момента Бродский начал отвергать Набокова. С другой стороны, Надежда Мандельштам в конце шестидесятых годов яростно спорила с Бродским, выступая против Набокова, но к середине семидесятых начала открыто восхищаться им. Впоследствии она признавалась, что критиковала Набокова главным образом из зависти…»

Вот здесь можно было бы и поставить ТОЧКУ. Но дань памяти писателя была бы неполной без исследования профессора кафедры книгоиздания и книжной торговли, доктора филологических наук, докторанта ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) Ольги Дмитриенко «Сквозь витражное окно», в которой прослеживаются связи произведений Набокова 20-х годов со славянской мифологией и фольклором, традицией исихазма (знаменитое мистическое движение в монашестве, которое учит «умному деланию» - священному покою, безмолвию и Иисусовой молитве) и разными жанрами средневековой религиозной литературы.

Дмитриенко, О. А. Сквозь витражное окно : поэтика русскоязычной прозы Набокова / Ольга Александровна Дмитриенко. - Санкт-Петербург : Росток, 2014. - 335, [1] с. : ил. ; 22. - Библиогр.: с. 307-329 (403 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. - ISBN 978-5-94668-141-4.

Дмитриенко, О. А. Сквозь витражное окно : поэтика русскоязычной прозы Набокова / Ольга Александровна Дмитриенко. - Санкт-Петербург : Росток, 2014. - 335, [1] с. : ил. ; 22. - Библиогр.: с. 307-329 (403 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. - ISBN 978-5-94668-141-4.

Среди прочих мы найдем здесь главы, посвященные фольклорно-мифологическом мотивам в романе «Машенька», воплощению мифа в романе «Подвиг», мифе о небесных нимфах и облачных женах в рассказе «Весна в Фиальте».

В рассказе «Обида» впервые появляется значимый для писателя образ, к которому он не раз потом обращается в разные периоды творчества, - образ витражного окна. Герой рассказа, играя со сврестиками, спрятался на веранде старого дома и неожиданно оказался перед многоцветным окном. Солнечный свет и тени, зелень елок и листва лип, песок , скамейка – весь мир за окном меняет настроение, тональность в зависимости от цвета стекла, сквозь которое смотрит герой.

Витражное окно и взгляд сквозь цветные стекла напоминают общение героя русских сказок с волшебным предметом – блюдечком, по которому катится яблочко, показывая «страны невидимые», красоты неписанные». Свойствами волшебного предмета здесь обладают фантазии и и творческое воображение героя. Ему достаточен «цветной» толчок, чтобы начать путешествие и увидеть, например, «тропическое небо».

В 11 главе «Память, говори» Набоков придает этому образу символическое значение и объясняет, почему он так важен. С ним связано не только рождение первого стихотворения в юности, но и сознание природы поэтического дара Набоковым, создающим автобиографию. В беседке с витражным окном он, 15-летний подросток, пережидал июльскую грозу: «Беседка мне снится самое малое дважды в год. Появляется она …совершенно независимо от содержания сна… Она мреет где-то рядом, словно скромная подпись художника… Немножко барочная… Вино-красные, бутылочно-зеленые и темно-синие ромбы цветных стекол беседки обещают нечто часовенное».

В эссе «О хороших читателях и хороших писателях, предваряющем цикл лекций по зарубежной литературе, который профессор Набоков читал в Корнельском университете, он писал: «Время и пространство, краски времен года, движение мышц и мысли – все это для писателя, наделенного высоким даром, не традиционные понятия, извлеченные из общедоступной библиотеки расхожих истин, но ряд уникальных открытий, для которых уникальный мастер сумел найти гениальный способ выражения». Это высказывание применимо к творчеству самого Набокова, потому что он создает свою собственную поэтику для выражения вереницы уникальных открытий, связанных с мифическим началом и поиском универсального языка. Многие произведения автора – роман «Подвиг», рассказы «Весна в Фиальте», «Гроза, «Нежить», «Слово» сопоставимы с первобытными тотемическими мифами и волшебными сказками, в которых происходит превращение людей в животных, Смысл символики тождественен: в тотемических мифах, например, у австралийцев, где они сохранились в своей классической форме, превращение мифического предка в тотемное животное обычно происходит в конце повествования и знаменует смерть героя, но смерть с перспективой реинкарнации в потомках и религиозного почитания предка, т.е. смерть равную воскресению и вечной жизни.

Миф об умирающем – воскрешающем божестве связан с не менее древним ритуальным комплексом инициаций. Первобытный миф и обряд инициации выступает своего рода эталоном для Набокова.

Герой романа «Подвиг» Мартын отправляется в странствие, на поиски приключений. Выдерживая последовательно все испытания, он проходит необходимые стадии посвящения вплоть до обретения магического знания и способности трансцендентного сопричастия, превращения в мифического тотемного предка, обладающего двуипостастной природой.

Он совершает космогонический подвиг во имя рода, преодолевает «злую» силу сопротивления, в мифологической традиции обозначенную образом змеи, дракона. Этот подвиг, совершенный на макроскопическом уровне, в точном соотв6етствии проецируется на микроскопическом, человеческом уровне. Таким образом, приобщаясь к изначальным водам в сердце человека и постигая скрытые в глубинах божественные знания, смертный становится пророком. Такими стихийными мифотворцами у Набокова оказываются Васенька – герой рассказа «Весна в Фиальте» и Ганин в романе «Машенька». В этих героях велика степень автобиографичности. Каждому из них открывается истинная духовная сущность людей и явлений, потому что оба смотрят на мир глазами любви.

В романе-воспоминании «Машенька» писатель воскрешает заговорную форму, в которой соотносятся мир, подчиненный действию законов и мир, управляемый случайностью, как брошенный в хаос неопределенности. Поскольку заговор – процесс и ритуал одновременно, то, считает автор исследования, процесс воспоминания, обладая максимальной творческой силой, сулит герою надежду на спасение в безнадежной, казалось бы, для него ситуации. В результате воспоминание о первой любви, наделенной сакральным смыслом, становится мифотворящим. Прошлое оживает, «заговорные цели» достигаются, ожидания сбываются для автора, героя и читателя.

В рассказе «Весна в Фиальте» Набоков вновь воссоединяет ритуальное и мифологическое: календарный обряд поминовения усопших, исполняемый весной, и архаический миф о небесных нимфах и облачных женах.

Поэтика введения ритуально-мифологического напоминает у Набокова прием реализации метафоры, чем является миф для современного человека, утратившего веру в магическое и сверхъестественное. Герой рассказа оказывается стихийно включен в весеннюю преизбыточную полноту Фиальты. Дожди, весенняя влага очищают и возрождают, упраздняют историческое время и восстанавливают на мгновение изначальную чистоту и цельность мирозданья. Вечной Васенька словно возвращается в стихию вод, за этим возвращением, по законам космического цикла, должно следовать новое творение – и герой находит и постигает себя, становится творцом нового мира и нового мифа. Это миф о любви: проникая во все уровни бытия, она превращает отчужденное, расколотое существование современного человека в цельное и подлинное.

Набоков вполне осознанно превращает миф и ритуальное обрядовые модели в часть экзистенциального опыта героев. Это дает основания говорить о «мифологической» прозе, в которой действуют герои разной степени автобиографичности.

Героями Набокова движет любовь – в женщине, к Родине, к Богу различные степени одного и того же процесса – любовь как дар, как божественный источник жизни духа, любовь как служение. Вот то новый этиологизм, то скрытое и потаенное, интимное и подлинно религиозное, что позволяет Набокову, не противопоставляя миф и историю, наложить клеймо вечности на мир, грозящий хаосом.

Среди героев Набокова, в той или иной степени наделенных автобиографическими чертами, особое место занимают герои-энтомологи (глава 2), для которых изучение бабочек – не просто увлечение, страсть, сфера научного исследования, но своего рода вероисповедания. Это путь постижения тайн Творения. Энтомологический опыт оказывается частью индивидуального религиозного опыта Богопознания, духовного строительства личности. Для воплощения этого опыта Набоков обращается к жанровой поэтике средневековой религиозной литературы: житиям, паломничествам, к традиции псалмопения.

Он создает тип героя-энтомолога, осмысляя мистериальные и метафизические аспекты бытия ученого в категориях, присущих религиозному опыту, воплощенному в определенных моделях поведения: аскеза, отшельничество, затворничество, всевозможные епитимьи, избираемые человеком как формы служения Высшему началу. Набоков уподобляет бытие ученого-энтомолога «мистической жизни» монахов, занимающихся интерпретацией священного текста, каким для ученого оказывается Природа.

С христианской традицией связаны и сквозной образ матери в наиболее автобиографичных романа: «Подвиг», «Дар, «Другие берега». Ее жизненное кредо: «Любить всей душой – а в остальном доверяться судьбе». Благоговейное отношением к жизни, ко всему живому вокруг к земле, к природе – поведенческая нома матери в романах писателя: «Была некая сила, в которую она крепко верила… Она стеснялась назвать эту силу именем Божьим. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, - но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, также бережно несущим дурное слово, как и доброе».

Глава 3 исследования О. Дмитриенко повествует о поэтике визуализации пейзажей в русскоязычной прозе писателя. Набоков создает особый тип пейзажа – иерофании, в котором прослеживается связь с исихазмом – религиозно-мистическим учением об опытном познании Бога, включающим нравственно-практические установки, психосоматические приемы и целостное учение о человеке. Молитвенная практика исихазма известна с VI века, ее теоретическое обоснование было дано в трудах византийского богослова Григория Паламы, который обоим и систематизировал практический опыт и создал философскую и богословскую апологию исихазма.

Цель молитвенной практики безмолвствующих- единение человеческого и Божественного. К этой мысли и стремится Набоков, создавая пейзажи-иерофании. Типологически он близки откровениям средневековых мистиков – любви и отрешенности от суеты мира. Любовь влечет человека к Богу, отрешенность «спасает Бога, позволяя ему проявить себя через человека». Но человек должен научиться «оставлять себя», «снимать одежды всякой самости», быть «готовым к мистическому единению». По этому принципу и созданы пейзажи, например, в романе «Подвиг».

Предмет, явление, пейзаж становятся священными в той мере, в какой они заключают в себе, обнаруживают нечто иное, чем то, чем являются они сами. Они превращаются в иерофании в тот момент, когда перестают быть обыкновенными предметами и входят в новое сакральное измерение. Помимо пейзажей-иерофаний набоковская проза изобилует другими типами пейзажей и разного рода описаний - экстатические пейзажи, «запечатленные» пейзажи-воспоминания, энтомологически насыщенные пейзажи, которые предполагают субъективное переживание читателя, способного к зрительным ассоциациям, к актуализации зрительного восприятия, к образной визуализации. Типы пейзажей можно рассматривать в качестве репрезентантов религиозно-мистических, религиозно-философских идей.

По убеждению некоторых исследователей творчества Набокова, тип мистики писателя, утвержденный им на протяжении все жизни, иной, чем у символистов – светлый, дневной, инстинктивно-целомудренный. В ее основе лежит представление о высшем разуме, совсем ином и бесконечно более высоком, чем наш, и все-таки воспринимаемом нами благодаря любви, искусству, нравственности, игре. Кроме того, анализ поэтики прозы 20-30-х годов позволяет говорить не только о метафизичности и мистичности Набокова, но и о религиозности его произведений и приводит к выводу о том, что русскоязычная проза Набокова с русскими героями разной степени автобиографичности являет примеры религиозно-философского ренессанса в литературе.

*******

Набоков всегда был не в ладах со своей эпохой, хотя и знал: для того чтобы запечатлеть вечные человеческие эмоции, необходимо понять особенности своего времени и места, где ты живешь. В 1963 году, когда его спросили, как он представляет свое литературное будущее, он ответил, что в 2063 году можно будет открыть газету и увидеть в разделе книжного обозрения: «„Никто теперь не читает Набокова или Фулмерфорда“. Ужасный вопрос: кто он, этот бедный Фулмерфорд?»

В шестидесятые годы ему не было равных. В середине семидесятых один критик писал, что слава Набокова прошла и он стал «анахронизмом, которому практически нечего предложить серьезным читателям», хотя другой, за несколько недель до смерти Набокова, назвал его «крупнейшим писателем западного мира». После смерти Набокова интерес к нему на какое-то время снизился, но возродился вновь к началу девяностых годов: в Америке, Франции, Германии, Италии и России многие считают его крупнейшим писателем двадцатого века и одним из величайших писателей всех времен.

Но Набокова помнят не по панихидам. После своей первой лекции по «Лолите» Альфред Аппель услышал диалог двух первокурсников: «Разве ты не любишь каждое предложение?» - «Да. А какие твои любимые абзацы?» Или аннотация на конверте советской пластинки 1989 года, на которой записана набоковская проза: «Возникает желание по несколько раз перечитывать каждое предложение, наслаждаясь его ритмом, его метафорами, его сравнениями. Почтительно сохраняя в своих произведениях лучшие традиции русской прозы, прозы Пушкина, Лермонтова, Чехова и Бунина, Набоков создает свой собственный стиль, уникальный по образности, по плавности и музыкальности фразировки».

Эти слова на конверте пластинки, выпущенной фирмой «Мелодия», знаменуют самые неожиданные изменения в литературной судьбе Набокова, случившиеся в течение десяти лет после его смерти: с июля 1986 года Набокова начали реабилитировать в Советском Союзе - сначала опасливо, потом стремительно, и в 1988 году советские читатели получили даже «Приглашение на казнь» и «Дар», хотя некоторые политически острые абзацы и были поначалу выпущены. Набокова официально признали национальным достоянием. В зале бывшего Тенишевского училища и в доме 47 по улице Герцена прошли вечера его творчества. Выра, Батово и особняк в Рождествено вошли в официальную экскурсию по набоковским местам. Популярность Набокова выросла настолько, что его начали в шутку называть единственным «писателем перестройки». В англоязычном мире Дмитрий Набоков подготовил издание набоковских лекций и писем; уже без помощи отца он перевел на английский язык остальные его рассказы, стихи и пьесы.

Вера Набокова, постаревшая и ослабевшая, перевела «Бледный огонь», отредактировала перевод «Пнина» и, когда ей было за восемьдесят, думала перевести на русский язык «Аду». Дмитрий уговаривал ее приехать к нему во Флориду, но она не могла покинуть «Монтрё палас» и находящуюся всего в нескольких сотнях метров от него могилу мужа. В 1990 году крыло «Синь» закрыли на ремонт, и Вера переехала в квартиру выше по холму, с видом на отель и еще ближе к кладбищу. Она умерла 7 апреля 1991 года, и ее прах положили в урну с прахом ее мужа.

*****

Набоков пытался постичь тайну смерти еще до того, как пули размозжили голову лучшему другу его детства, до того, как убийца прострелил сердце его горячо любимому отцу. В каждом из романов он со всей силой своего воображения описывал таинство смерти: Лужин, упавший на землю словно на шахматную доску; Смуров, который, застрелившись, продолжает свой рассказ; Мартын, растворившийся в пейзаже, словно увековеченный в картине; обезглавленный Цинциннат, встающий и идущий к подобным ему существам; Ада и Ван, умирающие в свою книгу; Хью Персон, задыхающийся среди языков пламени, когда мертвый рассказчик приветствует его на пороге смерти, и многое другое.

В декабре 1974 года, почти за три года до смерти, Набоков придумал первое пробное заглавие «Подлинника Лауры»: «Dying is Fun» («Умирать уморительно»). Из того, что мы видели по эту сторону занавеса, его собственная смерть веселой не показалась бы - никакого ликования, никакого ослепительного преображения. Оставшийся без ответа вечный вопрос о том, что такое смерть, вытеснили обыкновенные инфекции - и вопросы родных об их причине так и остались без ответа. Медленно угасавший Набоков так и не смог перенести на бумагу уже законченный в воображении роман и в свою очередь навсегда оставил без ответа вопрос читателей, любопытствующих о его последней книге.

Когда-то он написал в неопубликованном и незаконченном продолжении «Дара»: «Горечь прерванной жизни ничто перед горечью прерванной работы: вероятность загробного продления первой кажется бесконечной по сравнению с безнадежной недооконченностью второй. Там, быть может, она покажется вздором, но здесь она все-таки не дописана».

На это лучше всего ответить словами из книги, которую Набоков не только закончил, но и опубликовал:

- А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания. Ну, что же ты выбрал? <…>

- Кое-что дописать, - прошептал полувопросительно Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что, в сущности, все уже дописано.

главный библиограф справочной службы ГБУК "Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова