В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно актуальными становятся книги, рассказывающие об этом трагическом и страшном периоде истории. Тема Великой Отечественной войны была одной из главных в советской литературе, а многие из писателей принимали непосредственное участие и были очевидцами тех страшных событий: кто-то – в боевых действиях на передовой, кто-то - в качестве военного корреспондента, кто-то - в партизанском отряде. У каждого из них была своя война и свое видение происходящего. Наверное, все писатели – участники Великой Отечественной войны ощущали острую необходимость поделиться жизненным опытом, вынесенным из тех испытаний.

Книги о войне нужно читать, т.к. через них передается память и уважение к подвигу наших предков. Особенно важны исторические свидетельства тех роковых для страны событий для современной молодежи, т.к. воспитывают патриотизм и чувство национальной гордости, учат быть человечными даже в самой трудной ситуации. Память о Великой Отечественной войне помогает нам осознать, что наша свобода и благополучие стоят дорого, и мы должны ценить их, помнить героев для сохранения и передачи исторической правды следующему поколению.

Предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться с военной прозой русского, советского писателя, участника Великой Отечественной войны Евгения Ивановича Носова, которому 15 января 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения. Он - автор произведений, названия которых хорошо знакомы старшему поколению: «Красное вино победы», «И уплывают пароходы и остаются берега», «Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы».

Герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького, член Союза писателей СССР так рассказывает о своей биографии:

Герой социалистического труда, кавалер двух орденов Ленина, лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького, член Союза писателей СССР так рассказывает о своей биографии:

«Я родился студеным январским вечером 1925 года в тускло освященной избе своего деда. Село Толмачево раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалекого города Курска.

Из деревенского окна виднелись мне просторный луг, весной заливаемый половодьем, и таинственный лес за ним, и еще более далекие паровозные дымы за лесом, всегда манившие меня в дорогу, которой и оказалась потом литература – главная стезя моей жизни…

… На рубеже тридцатых годов отец с матерью поступили на Курский машиностроительный завод, и я стал городским жителем. Отец освоил дело котельщика, клепал котлы и железные мосты первых пятилеток, а мать стала ситопробойщицей. И я ее помню уже без деревенской косы, коротко подстриженной, в красной сатиновой косынке. Об этом периоде моей жизни можно прочитать в повести «Не имей десять рублей…», а также в рассказах «Мост», «Дом за триумфальной аркой», «Красное, желтое, зеленое…».

Жилось тогда трудно, особенно в 1932-1933 годы, когда в стране были введены карточки, и мы, рабочая детвора, подпитывали себя едва завядшими яблоками, цветами акации, стручками вики.

В 1932 году я пошел в школу, где нас, малышей, подкармливали жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого черного хлеба. Но мы, в общем-то, не особенно унывали. Бегали в библиотеку за «Томом Сойером» и «Островом Сокровищ», клеили планеры и коробчатые змеи, много спорили и мечтали.

А между тем исподволь подкрадывалась Вторая мировая война. Я учился уже в пятом классе, когда увидел смуглых черноглазых ребятишек, прибывших к нам в страну из сражающейся республиканской Испании. В 1939 году война полыхала уже в самом центре Европы, а в сорок первом ее огненный вал обрушился и на наши рубежи. В 1943 году, после освобождения Курска, пришел и мой черед идти на войну.

На фронте мне выпала тяжкая доля противотанкового артиллериста. Это постоянная дуэль с танками – кто кого… Или ты его, или, если промазал, он тебя… Уже в конце войны, в Восточной Пруссии, немецкий «фердинанд» все-таки поймал наше орудие в прицел, и я полгода провалялся в гипсовом панцире.

К сентябрю 1945 года врачи кое-как заштопали меня, я вернулся в школу, чтобы продолжать прерванную учебу. На занятия я ходил с еще незажившими ранами, крест-накрест перевязанный бинтами, в гимнастерке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со мной – ведь я был старше многих из них на целую войну.

Закончив школу, я уехал в Казахстан, где так же, как потом в Курске, работал в газете. Корреспондентские поездки позволили накопить обширные жизненные впечатления, которые безотказно питали и по сей день питают мое писательское вдохновение. Много дает мне и постоянное общение с природой: я заядлый рыбак, любитель ночевок у костра, наперечет знаю почти все курские травы. Моей неизменной темой по-прежнему остается жизнь простого деревенского человека, его нравственные истоки, отношение к земле, природе и ко всему современному бытию», - писал Евгений Носов.

Как писал Валентин Курбатов: «Носов – весь дитя света и в этом свете неисчерпаем. Только свет на Руси ходит об руку со страданием и оттого особенно тонок и чуден, и ранящ, и целителен. Человеческая жизнь мудра. Она устоит и все спасет… Только бы ты любил ее. Он понял это давно, с учительской, а там и газетной работы, догадавшись в житейских, военных и корреспондентских скитаниях, что самая подлинная срединная жизнь, народная ее основа не в ярких фигурах отыскивается, не в подогретых страстях и закрученных сюжетах, а в самом именно обыденном, невидном прохожем. Но чтобы эти простые «камешки» жизни открыли глубину и красоту цвета, они должны быть омыты слезами любви, увидены чистым сердцем. Он редкостно умел чувствовать взаимопроникновение человека и мира, слышать непрерывный «диалог» облака и ветлы, степного мятлика и жаворонка, страхолюдного сома под мельницей и деревенского поросенка за печкой».

«Евгений Иванович Носов не любил разговоров о литературе… Но сколь преображался он и молодел он, если кто-нибудь из собеседников вдруг ненароком касался обыкновенных житейских вещей – к месту рассказывал бывальщину, вспоминал детство, к случаю мог блеснуть завиральной идеей или обронить редкое, но точное по своей выразительности народное словцо. Тут он был в своей стихии, равно, как кажется, и во всем, что напрямую относилось к жизни и человеческим судьбам: в деревенской избе он вполне мог сойти за рачительного и хозяйственного крестьянина, в среде заводских рабочих – за потомственного мастерового, на встречах с ветеранами войны он был солдат окопник, знающий цену страданиям и тяготам фронтовой жизни, на реке – самозабвенный заядлый рыбак, в лесу и в степи – знаток родной среднерусской природы», - вспоминал Владимир Васильев.

«Он не обманывал читателей, в его книгах есть все. Есть место горю, тьме, равнодушию, всей страшной стороне жизни, без которой не стоит русский человек и русский характер, который из-за простора нашего и злой к человеку истории настолько раскидист, что гуманнейший Достоевский нешуточно мечтал «сузить его», - говорил Валентин Курбатов.

Война – это эпоха и трагическая, и героическая в жизни народа, который в борьбе с жестоким врагом отстаивал свое существование, свободу и независимость Родины, возможность воплощения своих идеалов. Эта тема занимает особое место в творчестве писателя. «Он прошел войну в артиллерии, видя врага в лицо, и у него в 19 лет уже тяжелили на гимнастерке ордена Красной Звезды и Отечественной войны и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Эти ордена и раны, заставлявшие зажмуриваться, когда его видели без рубахи, давали ему право сказать свое выстраданное слово о главном деле жизни.

Он тогда уже написал конец войны, молодое «Красное вино победы», исполненное внутреннего счастья, которое не было омрачено даже смертью закованного в гипс солдата Копешкина, потому что он все-таки услышал голос Победы и согрелся освобождающей каплей красного победного вина…

И он написал полную музыки и печали повесть «Шопен, соната номер два», где трубы плакали, «словно войны пели все до единого». Он уже предчувствовал подступающее окаменение нашего сердца, медленную потерю слуха к давним утратам и торопился даже в самом строе повести сохранить сонатную форму, удержать высокий порядок музыки, чтобы всегда эта третья часть шопеновской сонаты звучала для нас как впервые, и каждое имя на обелиске кричало о жизни», - комментировал произведения писателя Валентин Курбатов.

Носов, Е. И. Красное вино победы / Носов Евгений Иванович. - 1971.

Носов, Е. И. Красное вино победы / Носов Евгений Иванович. - 1971.

Е.И. Носов не раз говорил, что рассказ «Красное вино победы» – самый «личностный» из его вещей. Писал – и видел свою палату в одном из подмосковных госпиталей, высокое окно, за которым темнели голые верхушки деревьев… Его день 9-го мая был таким, как в рассказе «Красное вино победы». С феерическим ликованием среди ночи, с горячими разговорами о скором доме, о том, что выжили, выжили теперь. И помянули павших, не доживших друзей-товарищей глотком красного вина… А фотограф все-таки уговорил сняться раненого паренька. Карточка сохранилась у Евгения Ивановича. На круглой мальчишеской голове – кубанка. Пустой рукав вмят в плечо: правая рука разогнулась спустя три года. Фотография была отослана в Курск, «чтобы успокоить мать, показать, что не покалечен я, выгляжу вполне нормально».

Все семеро, раненых, изуродованных войной солдат, что лежат в одной палате, – рядовые. Иной, как Копешкин, за четыре года и медали не навоевал. Но, числясь в извозе, честно выполнял на войне свою нехитрую крестьянскую работу: «запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, конторское имущество, патронные ящики». А приходилось – и стрелял, и из окружения выбирался…

Пока война идет – палата, как и все, живет ежеминутным ожиданием Победы. Мыслями каждый их этих солдат со своими однополчанами.

Вместе с Победой завтрашний день входит в палату. Теперь все думы о нем. Нет слаще для раненых солдат разговоров, как о доме своем, своей малой Родине. Для каждого она – центр мироздания, будь то деревушка на высоком берегу Волги, молдавское село или степные уральские земли. И даже Копешкин, вконец обессиливший, замурованный в гипс, пытается вступить в этот милый сердцу разговор, дескать, и у них тоже, в пензенском селе Сухой Житень, хорошо жить…

Красное вино Победы – кровавое вино. Большой кровью она добыта… Сколько полегло в безымянных болотах. Потому и путь солдатского имени к табличке на братском обелиске вовсе не прост… «Даже если он пал смертью храбрых, это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, второпях не перепутал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если этот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сундуками и сейфами. Если… Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блиндажи, обвалы домов, сгоревшие танки и эшелоны и многое что другое…».

Носов, Е. И. И уплывают пароходы... : повести и рассказы / Носов Евгений Иванович. - 1975.

Носов, Е. И. И уплывают пароходы... : повести и рассказы / Носов Евгений Иванович. - 1975.

Война тревожит героев Евгения Носова. Им кажется порой, «будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками». Может «раньше начинать ставить-то… По свежим следам. Молодняк вон подрос, должен видеть и знать, во что обошлось», – беспокоятся старые солдаты… Передать бы «своим детям и внукам священную память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу».

В рассказе «Шопен, соната номер два» писатель передал эту память из своих рук.

Открытие обелиска обнажило людские чувства. А молодые – понимают ли они, что такое война? Все в повести построено на контрасте. Едет заводской оркестр играть гимн на открытие деревенского памятника павшим в этих краях. Для старшего – дяди Саши – каждый километр этой Курской земли цепко связан в памяти с его жизнью. Тогда, на улочках этих деревень, «разбросанных по великой русской равнине, тянулись глинистые рубцы окопных брустверов, ветер развевал золу с пепелищ…»

У ребят же, в кузове, продолжается своя, молодая, веселая жизнь, где нет места горестям, всему тому, что волнует солдата. Печальны мысли старшего… Сколько же не вернулось в эти села, в эти избы тех, чьи имена выбиты на обелисках…

После митинга старшой отдаст машину фронтовикам. Оркестру придется пешком возвращаться в город, во тьме, по непролазной грязи. Ребята нахохлены, недовольны, мучениками себя мнят.

…В одной из встречных изб, где четверых унесла война и горе по «неприбранным страдальцам» лишило сна старуху-мать, старшой даст команду ребятам сыграть реквием Шопена… Чистые звуки страдания забьются в горнице, вберут в себя неутешную скорбь и девушки, ожидавшей веселый «шейк», и старой матери, и самих молодых музыкантов… И тут главное откроется: ничто не забыто, дети примут святую память…

…Также дождь хлещет, дорога расползается в месиво, но дядя Саша, старшой, слышит «за собой тяжелое, упрямое дыхание строя. Как тогда, в сорок третьем…» И ему не надо больше покрикивать, как прежде: «Подтянитесь!»

И «Красное вино победы», и «Шопен, сонета номер два» – были подходом, по выражению самого писателя, – «пристрелкой» к военной теме.

Носов, Е. И. Усвятские шлемоносцы / Носов Евгений Иванович. - 1977.

Носов, Е. И. Усвятские шлемоносцы / Носов Евгений Иванович. - 1977.

«Усвятские шлемоносцы» задуманы непосредственно, как вещь о войне.

«Я в общем-то промешкал писать о войне, – говорит Евгений Носов. – Уже прошло тридцать с лишним лет, много написано по горячим следам и после, так что я невольно стеснен прочитанным, использованным и вынужден искать новую форму раскрытия темы».

«То, что я писал о войне не заземлено, а я дал некую тональную и стилистическую подсветку, – веление времени. По мере удаления от нас тех огненных лет свершенные подвиги обретают все более высокий героико-былинный смысл, уже нашедший свое воплощение, например, в монументальной скульптуре. Стали необходимостью, особенно для нового поколения, родившегося после войны, размышления о свершенном, минувшем, которое высвечивало бы и наше будущее в единой связи времен. И раньше многие литераторы начинали свои произведения о войне описанием сборов. Но эти зачины всегда лишь предваряли главные события, писались они бегло, походя, как всякий пролог перед основным действием. Я же решил остановиться именно на этом прологе, усмотрев в нем для себя доселе неиспользованные возможности создания развернутого эпического полотна…», - отмечал Е.И. Носов.

«Усвятские шлемоносцы» – это повесть о десяти первых военных днях жизни самого обычного, рядового, затерянного в среднерусской степи села Усвяты, о психологическом смещении привычных понятий и рождении новых духовных сил, годных уже не для мира, а для боя, смерти или победы. О людях самых рядовых, буквально сросшихся со своей до камешка знакомой землей и вынужденных покидать ее, оставляя жен, детей, кто знает – на что, может, и на сиротство. Глубоко миролюбивый народ, основательный в работе и устройстве своей жизни, от рождения верный своим новым и старым обычаям, своему родному гнезду, – как этот народ возвышается до самоотверженной любви и страдания за свою Родину? Вот о чем больше всего задумывается писатель, вот где нерв его главной мысли.

Широкоохватность, важность самой мысли о истоках, глубинных народных корнях патриотизма диктует и особый поэтический строй произведения. Конечно же, не случайно к этой повести взята в качестве эпиграфа трагическая, словно овеянная темным дымом веков строка из «Слова о полку Игореве»: «И по Русской земле тогда редко пахари перекликалися, но часто граяли вороны». Под этот камертон уже нельзя начинать с современной бытовой скороговорки, даже спокойная беллетристическая фраза прозвучала бы здесь бледновато и странно. И писатель начинает повесть почти былинным складом: «В лето, как быть тому, Касьян косил…».

«Если говорить строго, – сообщал Е.И. Носов о повести в интервью, – то главный ее герой – народ. А олицетворяют его в данном случае жители села Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо – крестьянин Касьян Тимофеевич, человек уже не молодой, ему тридцать шесть лет. В эту пору жизни у человека наиболее ярко выражена привязанность к земле, к своему дому, к семье. Я взял человека средних лет, чтобы показать, что он теряет с войной. Потому что это зрелый труженик и, следовательно, зрелый воин. Но фигура эта чисто условна: вместо Касьяна мог быть любой другой из действующих в повести лиц – скажем Алексей Матохин, Николай Зяблов. Они были бы, может, наделены индивидуальными чертами, у них была бы другая внешность, но для повести это не играло бы роли, потому что главное в ней не сам герой, а идея защиты Родины. Этой идее подчинено все».

Носов, Е. И. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 1. : На рыбачьей тропе ; Снега над Россией ; Смотри и радуйся... ; В ожидании праздника ; Гармония стиля / Носов Евгений Иванович ; [сост. Е.Д. Спасская]. - М. : Русский путь, 2005. - 416 с. : ил. - Примеч.: с. 399-410. - ISBN 5-85887-187-9. - ISBN 5-85887-209-3.

Носов, Е. И. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 2 : В чистом поле... ; Повесть о детстве / Носов Евгений Иванович ; [сост. Е.Д. Спасская]. - М. : Русский путь, 2005. - 352 с. : ил. - Примеч.: с. 341-350. - ISBN 5-85887-187-9. - ISBN 5-85887-218-2.

Носов, Е. И. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 3 : Вечерние стога ; ...И остаются берега... ; Во всей правде-матушке... / Носов Евгений Иванович ; [сост. Е.Д. Спасская]. - М. : Русский путь, 2005. - 576 с. : ил. - Примеч.: с. 557-573. - ISBN 5-85887-187-9. - ISBN 5-85887-219-0.

Носов, Е. И. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 4 : Травой не порастет... ; Защищая жизнь... / Носов Евгений Иванович ; [сост. Е.Д. Спасская]. - М. : Русский путь, 2005. - 432 с. : ил. - Примеч.: с. 418-429. - ISBN 5-85887-187-9. - ISBN 5-85887-220-4.

Носов, Е. И. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5 : "Конны, людны и оружны..." ; Слово о моем друге ; "Жди ясного на завтра дня..." ; "Несказанно рад твоему письму!" / Носов Евгений Иванович ; [сост. Е.Д. Спасская]. - М. : Русский путь, 2005. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 301-311. - Алф. указ.: с. 313-317. - ISBN 5-85887-187-9. - ISBN 5-85887-221-2.

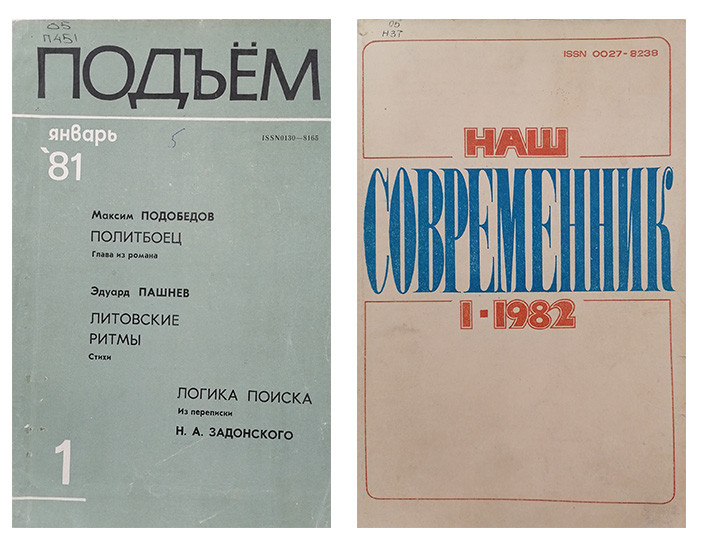

Более подробно о творчестве писателя можно познакомиться в периодических изданиях, которые имеются в фонде библиотеки.

Ломунова М. «Своя земля и в горсти дорога…» // Подъем, – 1981. – № 1. – С.139–148.

Кондратович А. На прочных устоях // Наш современник. – 1982. – № 1. – С.170–180.

Информация и фотографии для данной статьи взяты из книг и периодических изданий, которые находятся в фонде Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова и открытых интернет-источников.

Статья из открытой энциклопедии Википедия о Носове Евгении Ивановиче > > >

По материалам Централизованной библиотечной системы города Миасса