В фонде библиотеки имени Курбатова хранятся пьесы Виктора Розова, советского драматурга и сценариста, лауреата Государственной премии.

Тем, кто родом из СССР, нет необходимости рассказывать, что сделал этот автор для русской литературы и театра. Взять хотя бы тот факт, что фильм Михаила Калатозова «Летят журавли», в основу которого легла пьеса Розова «Вечно живые», был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. И это в самый разгар холодной войны!

Смещая фокус внимания с глобальных государственных проблем на чисто человеческие, Розов писал о том, что понятно и дорого каждому. О семье, любви, дружбе, нравственном выборе, ответственности. Так просто – и так проникновенно. Советские люди, уставшие от официоза, оценили теплоту и душевность его пьес.

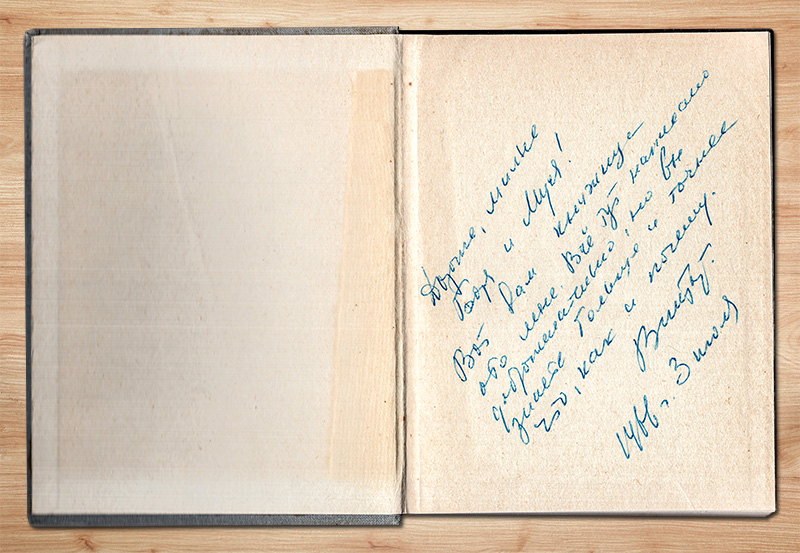

Одна из постоянных участниц библиотечных мероприятий читала все произведения известного драматурга и даже имеет несколько книг с его автографами. Виктор Розов – не только ее любимый писатель, но и родной дядя. Узнав об этом (как водится, чисто случайно), мы, конечно, попросили об интервью.

– К славе своего дяди я не имею никакого отношения, – скромно отказалась от нашего предложения Нина Борисовна, заметив, что в родстве с ним нет ее личной заслуги.

На разговор она согласилась с тем условием, что мы не станем называть ее фамилию, публиковать фото и сообщать бытовые подробности жизни драматурга. Забегая вперед, скажем, что многое осталось «за кадром». Но мы уважаем право Нины Борисовны на семейные тайны и благодарим за откровенность.

– Каким Вы запомнили своего дядю?

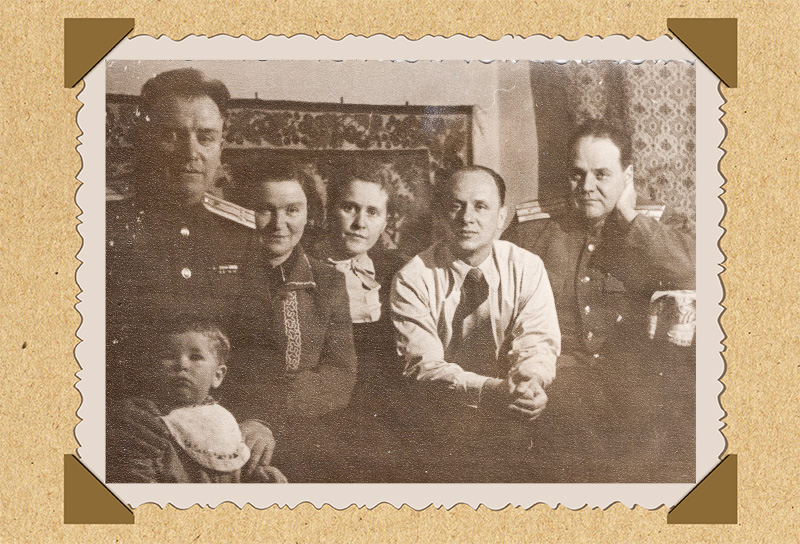

– Светлым, добрым, всегда улыбающимся, с хорошим чувством юмора. И это несмотря на мытарства, которые ему пришлось претерпеть. Даже в его произведениях, полных сарказма, нет истиной агрессии и злобы. Все равно все сцены выстроены по-доброму, с уважением к человеку. Вспоминается еще, как Виктор Сергеевич любил общаться с молодежью, искренне интересовался ее жизнью и никогда не осуждал. Он вообще был очень прост в общении. Встречался с разными людьми: рабочими, интеллигенцией, чиновниками. Со всеми был доброжелателен и правдив, не поступался своими принципами, не фальшивил. К слову сказать, министр культуры СССР Екатерина Фурцева, с которой дядя был в прекрасных отношениях, настоятельно рекомендовала переписать некоторые пьесы, приведя их в идеологическое соответствие. Он не делал этого. Не демонстративно, но принципиально. И этим все сказано.

– Почему критики называли его главным советским сентименталистом?

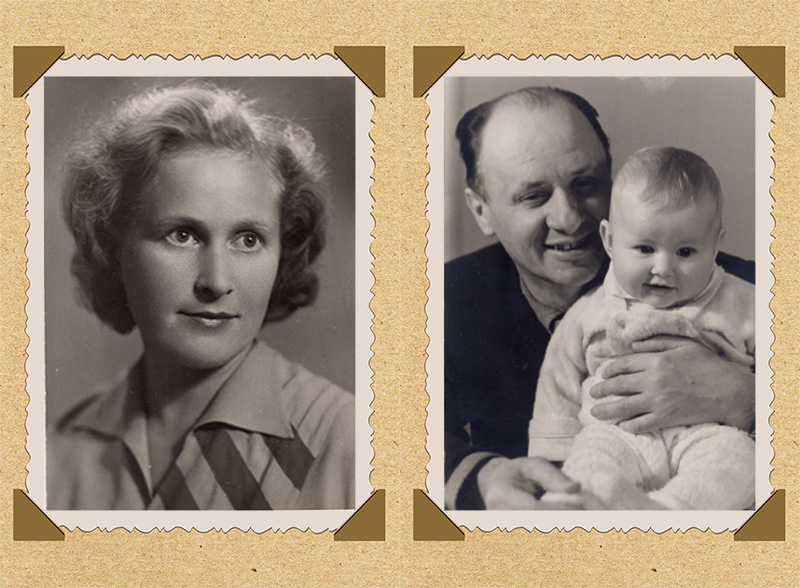

– Он был чувствительным от природы, и эта особенность не могла не повилять на его творчество и отношения с людьми. Виктор Сергеевич никогда не отказывал в помощи, хлопотал за молодых, обращавшихся к нему с бытовыми проблемами. Родственникам и близким друзьям обязательно привозил подарки со всего мира: мне, например, замшевые туфли на гвоздиках, белые лакированные лодочки и белый нейлоновый полушубок. А дочке – большую ходячую куклу, которая умела говорить «мама».

– Вы часто с ним виделись?

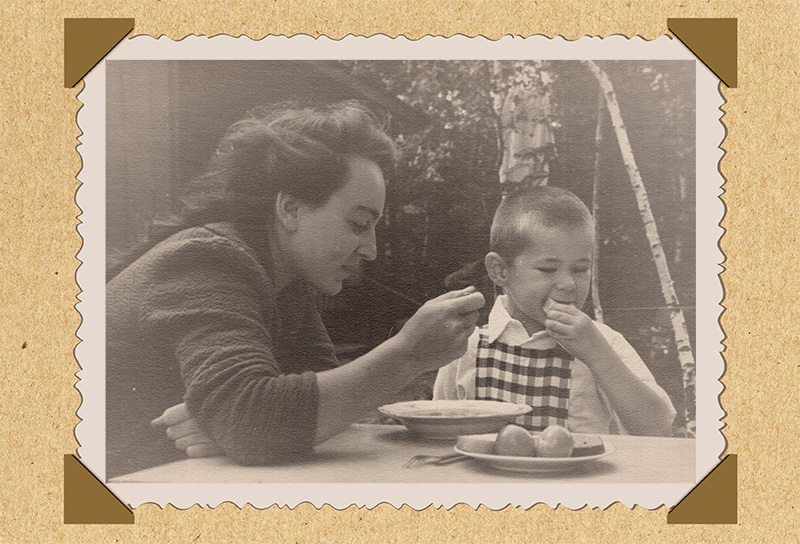

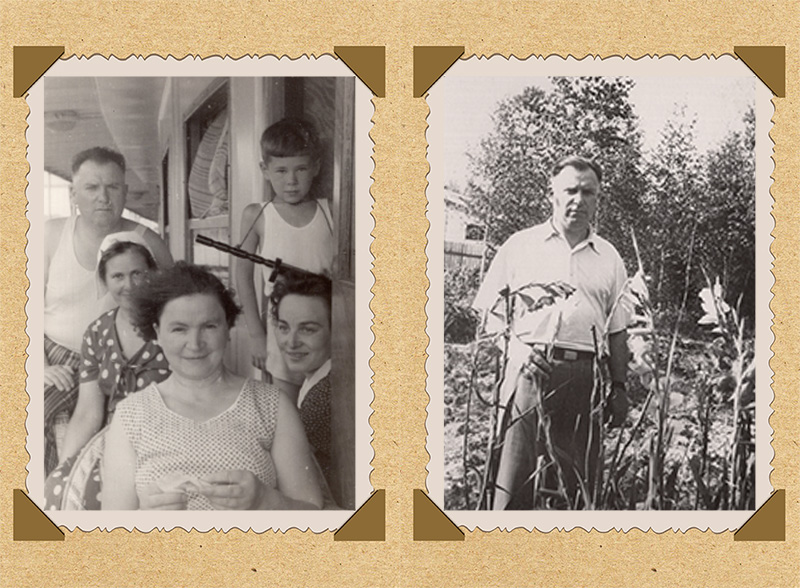

– Иногда я гостила у Розовых на даче в Переделкино, нянчилась c его детьми. Сережу кормила (ни у кого, кроме меня, не получалось убедить малыша есть манную кашу), купала, укладывала спать. Виктор Сергеевич разглядел во мне педагогические способности, я и правда потом долго работала в школе и воспитателем в больнице, с особенными детьми. Еще вспоминаю, как дружен был дядя с соседями по даче – с Вячеславом Тихоновым и Людмилой Зыкиной. Они казались мне очень милыми людьми, без всякого налета звездности. Особенно любил Виктор Сергеевич Олега Табакова, которого считал вторым сыном и старался во всем помогать.

– Большую часть своей жизни Розов прожил в столице. Но, насколько я понимаю, он не был коренным москвичом и с жизнью русской глубинки знаком не понаслышке…

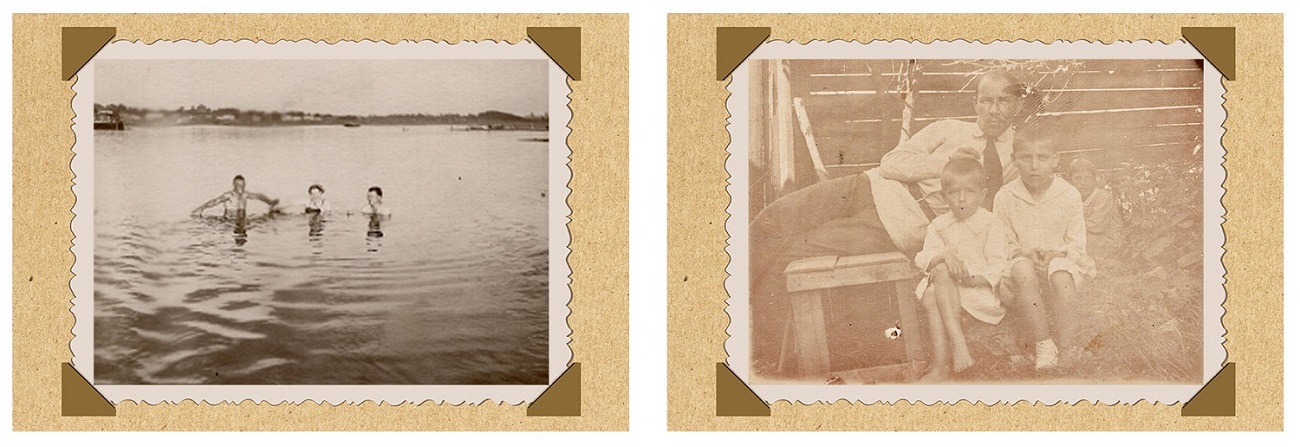

– И дядя, и мой отец появились на свет в Ярославле, но после революционного мятежа переехали в Ветлугу, потом в Кострому. Оказавшись в столице в глубоко сознательном возрасте, Виктор Сергеевич на всю жизнь сохранил любовь к своим корням и особенно Волге. В редкие минуты отдыха он выбирался на родину, с удовольствием рыбачил, наслаждался красотой и тишиной. Дядя вообще очень любил природу, увлекался выращиванием гладиолусов на своей даче.

– Говорят, что писателями не рождаются, а становятся под влиянием обстоятельств и жизненного опыта. Что вдохновило Вашего дядю?

– В юности Виктор Сергеевич мечтал об актерской карьере и совсем не помышлял о писательской. Нарабатывая на текстильной фабрике Костромы стаж для поступления в Тимирязевскую академию, он занимался в театре рабочей молодежи и так увлекся сценой, что устроился в Костромской ТЮЗ. Поступив в индустриальный техникум и поучившись в нем некоторое время, дядя понял, что актерское ремесло ему ближе и интереснее. Тогда он отправился в Москву и после училища был зачислен в труппу Театра Революции. Чтобы выжить в столице, Виктор Сергеевич снял у какой-то бабули монашескую келью и спал на сундуке. В трудные моменты спасало только творчество.

– Где его застала война?

– На гастролях в Кисловодске. Он не захотел воспользоваться белым билетом и уже 10 июля вступил в отряд народного ополчения. В составе которого отправился на фронт, на защиту Москвы. Уже через полгода, под Вязьмой, он получил серьезное ранение и проходил лечение в госпиталях. Находясь между жизнью и смертью, едва не потеряв ногу, Розов не только не отчаивался сам, но и поднимал настроение раненным бойцам. Подбадривал их, разыгрывал смешные сценки. Кстати, именно в госпиталях Виктор Сергеевич стал писать стихи: о родине, о войне, о вере в советского человека, который победит фашизм.

– Ранение помешало ему вернуться на фронт?

– Да, и даже возвращение в театр было весьма проблематичным. Но принести пользу стране и внести свой вклад в победу было для Розова делом чести. В конце 1942 года он заочно поступил в Литературный институт и уехал в Кострому, где стал руководителем агитбригады при Доме офицеров. После войны Виктор Сергеевич работал в Алма-Ате в театре для детей и юношества, а потом в театре при Центральном доме культуры железнодорожников, откуда его уволили за инициативу обновления репертуара. Вопиющая несправедливость!

– Насколько я понимаю, свою первую пьесу «Вечно живые» он написал еще в военные годы.

– Да, Виктор Сергеевич работал над ней в 1943 году, находясь в отпуске в Костроме. Правда, называлась она по-другому – «Семья Сикорских». Дядя написал ее всего за месяц, отнес в издательство. Но печатать пьесу запретили из-за непривычного в те годы подхода к раскрытию темы. Его герои были не схемами, а живыми людьми со своими слабостями и сильными сторонами. Автор сочувствовал и симпатизировал им, не осуждая за ошибки, что никак не вписывалось в рамки соцреализма.

– Но ведь именно первая пьеса принесла Виктору Розову настоящий успех как в СССР, так и за рубежом.

– Да, именно с ее постановки началась история знаменитого «Современника» под руководством Олега Ефремова. А слова одного из главных героев Бориса «Если я честный, я должен» стали девизом и нового театра, и поколения шестидесятников.

Увидев спектакль, режиссер Михаил Калатозов попросил Розова написать сценарий к будущему фильму. Результат вам известен. Кинолента «Летят журавли» получила главный приз на фестивале в Каннах. Больше такой чести не удостаивался ни один российский и советский фильм. Вообще пьесы Виктора Сергеевича стали глотком свежего воздуха в драматургии: новая тематика, простые люди со своими проблемами и сюжеты не шаблонные, а взятые из жизни. Главными темами его произведений были доброта, взаимопомощь, искренность, мораль и нравственность. Он выступал против лжи, фальши, косноязычия, стяжательства и подобных вещей.

– Ваш дядя часто рассказывал о войне?

– Я ни разу не слышала. Наверное, потому что это было слишком больно. Войну они обсуждали только с отцом, которому было о чем рассказать. Папа ежедневно писал маме с фронта. Потом он отдал Виктору Сергеевичу эти письма, которые тот включал в некоторые свои пьесы и передавал в музеи разных стран во время творческих поездок. От моего отца он слышал не только об ужасах войны на поле боя, но и о стойкости простых солдат, мужестве тружеников тыла, головотяпстве некоторых начальников и ошибках, из-за которых цена Победы оказалась непомерно высока. В общем, знал и видел он много. Поэтому военные сцены в его произведениях словно списаны с натуры.

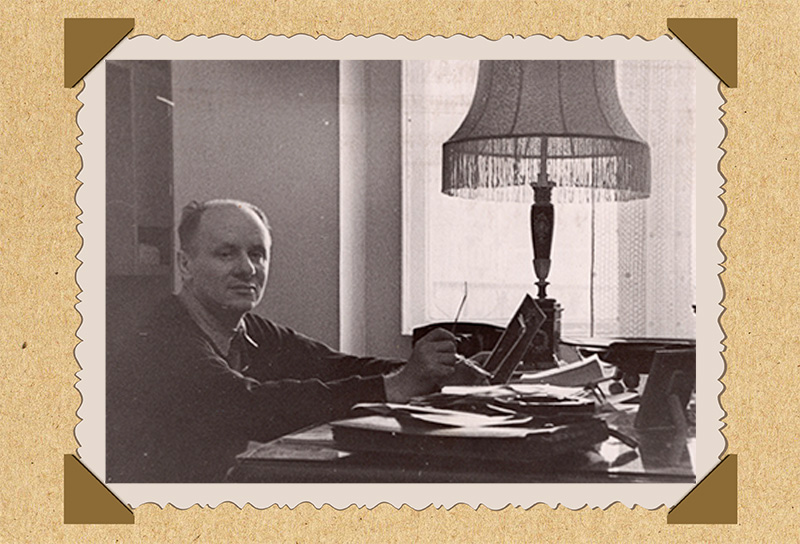

– У Виктора Сергеевича были ученики?

– У него был курс в Литературном институте, и студенты его обожали. Розов-преподаватель не читал лекций в традиционном смысле слова. Теории он предпочитал разговоры о жизни и о том, как эту жизнь отобразить на страницах произведений. А еще Виктор Сергеевич любил, когда ему задавали «неудобные вопросы», и с удовольствием на них отвечал.

– Он бывал в Пскове?

– Да, приезжал один раз на творческую встречу и заходил в гости. Он вообще из любой ситуации мог сделать анекдот. Рассказывал мне, как в гостинице «Октябрьская», где остановился, заклинило замок, и ему было никак не выйти из номера. Пришлось громко кричать, звать сотрудников, ждать, пока те исправят ситуацию. В итоге ключ ему просунули через щель в двери. Не удивлюсь, если об этом казусе он написал в одной из своих пьес, которые всегда отличало чувство юмора.

– Когда Вы виделись с дядей в последний раз?

– Это было за несколько месяцев до смерти. Он уже очень тяжело болел. Лежал в кровати, в комнате с затемненными шторами. На лице его была улыбка, не страдальческая, а, как обычно, очень светлая. Было видно, что он не отчаивался и, несмотря на физическую боль, сохранял присутствие духа и внутреннюю чистоту. Мы с ним очень хорошо поговорили…

– Оглядываясь назад и анализируя Ваши встречи с дядей, назовите, пожалуйста, главное, «солнцеобразующее» качество его души.

– Он умел любить самозабвенно и верно, один раз на всю жизнь, прощал слабости, недостатки. Вместе с литературным талантом Виктор Сергеевич был наделен даром общения и природной наблюдательностью.

– Как Вы думаете, почему театры перестали ставить Розова, а его пьесы и эссе практические не переиздаются?

– Я могу только предполагать, но мое мнение не является истиной в последней инстанции. Когда изменилось время и распался СССР, в жизнь вползли худшие люди из его пьес. Заглохла культурная жизнь: актеры остались без своего ремесла, театры и киностудии без работы. Снимать стало нечего и не о чем. Страна погрузилась в эпоху забвения своего «Я». Забыли и о Викторе Сергеевиче. Но, как мне кажется, именно сейчас пьесы Розова переживают второе рождение, возвращается интерес к его жизни и личности. Разговоры о человечности всегда актуальны, как и отношение автора к патриотизму. О любви к Родине он говорит без пафоса и не напрямую. Но так, что в ней невозможно усомниться.

Ульяна Михайлова,

начальник пресс-службы